松栄山 長正寺(美作市)

松栄山 長正寺(ちょうしょうじ)

本堂の峻険な屋根が目を引きます。

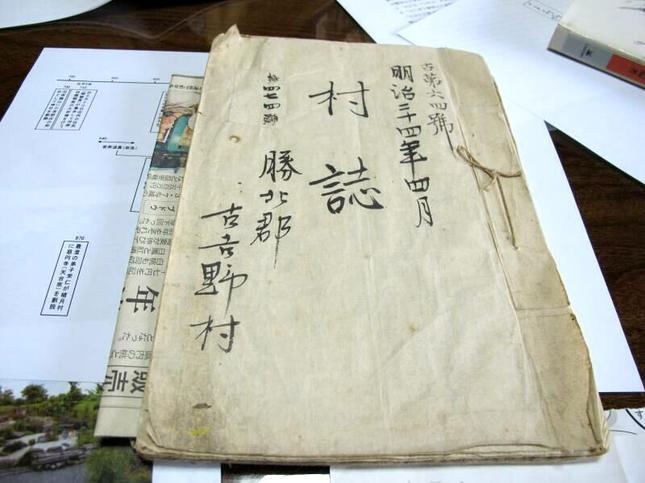

元々当所には、鎌倉時代中期に建立せられた比丘尼寺があり、桃山時代初期まで近くの大庵寺、後釈寺と並んで繁栄していました。

天正7年(1579)、三星城主の後藤勝基が戦火に追われ大庵寺で自刃し、家臣の浮川将監も後を追って殉死しました。その妻が勝基と将監を弔うため、出家し理月妙智尼となり、焼失した大庵寺、後釈寺を取り立て、松永山長正寺を興したといわれています。その子勝吉も出家し、僧慧心となり、住職となりました。

本尊聖如意輪観音は行基作といわれ、脇立の阿弥陀仏、不動明王、毘沙門は同じく行基、あるいは慧心作といわれています。

例年8月18日夕に、施餓鬼供養祭とともに、大数珠回し、盆踊りが行われ、地域の老若男女により賑わいます。

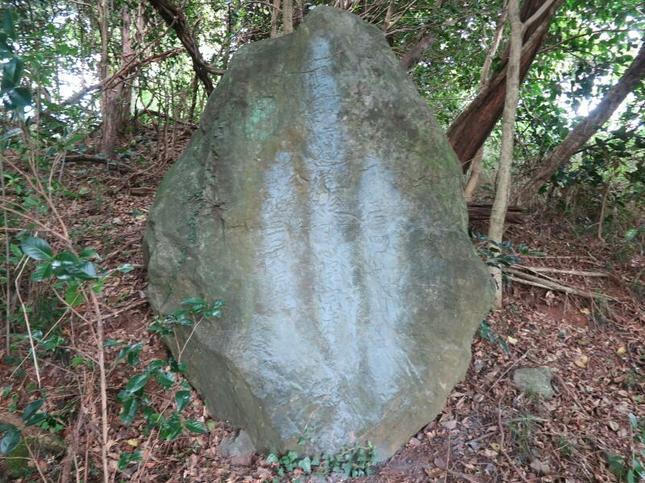

近年檀信徒の切なる願いをもって、長寿ぽっくり観音を祀り、10月の末の日曜日に、大祈願祭を行っています。(文:『高野山真言宗美作霊場めぐり』より)(2021年9月20日撮影)