2014年4月19日加茂の金刀比羅宮の展望台

・神を祭祀せば=悪い病いのたたりなくなると言う。(加茂の金刀比羅宮)

・神を祭祀せば=農耕、養蚕、織物を治め一番大切な祖神がある。

・神を祭祀せば=心おちつき事に当たりなしとげらるるという。末社、荒神社は安産の神、稲荷神社に商法の繁昌、木山神社山の神、末社多くの神々を安置す。広く県外からも参拝し祈願者も多い。(2014.4.19取材)

・神を祭祀せば=悪い病いのたたりなくなると言う。(加茂の金刀比羅宮)

・神を祭祀せば=農耕、養蚕、織物を治め一番大切な祖神がある。

・神を祭祀せば=心おちつき事に当たりなしとげらるるという。末社、荒神社は安産の神、稲荷神社に商法の繁昌、木山神社山の神、末社多くの神々を安置す。広く県外からも参拝し祈願者も多い。(2014.4.19取材)

ここは、城東むかし町家(梶村家)は江戸時代苗字帯刀を許された津山藩の「札元」両替商といった豪商の家柄で、のち皇族の方もお泊りになった大変格式のある家です。

今から310年前の元禄時代(江戸時代)に建てられた町家です。この梶村家は、茂藤籐右衛門(しげとうとうえもん)が、1767年(明治4年)に津山藩から「札元」(今の銀行)を命じられ「藩札」の発行をしていました。

その前までは、吉井川を行き来していた「高瀬舟」のいろいろな品物を取り扱っていたらしいとのことです。(2014.3.6取材) 前回の取材はこちらからご覧ください。

開基

三子山泉水寺を作陽苫田郡田邑村の西南に在り四面皆山塵閙を隔て幽閙に志て精舎に適するの霊地なり、傳へ云ふ往昔行基菩薩諸國を修行志て此地に巡錫志給ふ其時光明燦然と志て山野に輝やき山麓の泉水碧泉溢れ阿弥陀如来泉水中より山々現志給ふ閻浮檀金の尊像あり菩薩深く垂跡を皈依志給ひ忽ち佛體を作りて體内に籠め草庵を結びて安置す之を當山の本尊と為す

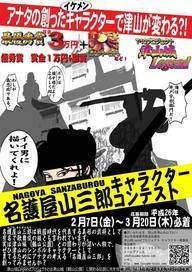

★名護屋山三郎キャラクターコンテスト 一般審査

◎4月5日(土)・6日(日)

◎津山さくらまつり会場(津山城・鶴山公園)

一次審査を通過した7点の応募作品が全て展示され、その中から来場者のみなさんの人気投票により優秀賞が選ばれます。お花見に出かけて、あなた好みのイケメンに投票しよう!!

★津山城Legend公式サイト

http://tsuyama-castle-legend.com/

▼一次審査を通過した7点の応募作品

城東むかし町家(梶村家)は江戸時代苗字帯刀を許された津山藩の「札元」両替商といった豪商の家柄で、のち皇族の方もお泊りになった大変格式のある家です。蔵が2つあり、東蔵は大正時代・西蔵は昭和時代です。このように江戸・明治・大正・昭和の各時代の建物が一つの屋敷内にある変化に富んだ町家での雛様達です。是非、ご覧ください。(2013年はこちら)(2008の取材はこちらです。)2014.3.6日取材

栗柄神社の由来(美作国theミステリーツアーの中にあった栗柄神社訪問)

当神社は、武将 坂田金時をお祀りしたものです。金太郎は、駿河の国(静岡県)富士山の麓、足柄山を望む坂田村(小山町)で八重桐を母として産まれ、成長して坂田公時(金時)と名を改め源頼光の四天皇のひとりとなり、丹波の国の大江山に酒顛童子を退治する大手柄をたてた。その後九州の賊を征伐するために、播州から作州に入ったが大雪のため美作の国・勝間田荘の仮陣屋に滞在中、病によりこの地で亡くなった。ときに寛弘七年(1010年)十二月五十七歳であったとされている。2013.12.23訪問

中宮一号墳は約50年前に発掘調査され、前方後円墳の一種で、ほたて貝式と呼ばれる、ほたて貝の形をした珍しいものです。発掘品は、土器・馬具・鉄器・玉類など多岐にわたり、津山郷土博物館に展示されています。この付近には他にもほたて貝式前方後円墳や、円墳があります。(情報提供:さら山ビジョン研究会)2013.10.30取材

昭和61年に、県道押淵・皿線の改修工事に伴い発掘調査された古墳で、古墳時代のものです。6世紀終わりから7世紀にかけて、5回の追葬が行われ、土器・鉄刀・耳環・紡錘車・陶棺などが発掘されました。(情報提供:さら山ビジョン研究会)2013.10.30取材

地蔵院をお尋ねして谷崎潤一郎さんが、一時疎開していたという「宕々庵」(とうとうあん)のことをお聞きしてみましたが、もはや、写真も資料もないとのことで残念でした。今は、影も形もありませんが、地蔵院内にある愛山廟の前にダンジリ庫が建っているところにあったそうです。写真からうっすらわかるでしょうか?この写真は得能さんからお借りしたものです。記録では、庭には梅とつつじ、キリシマが植えられていたそうです。

誰か写真をお持ちではないですか?(2012.6.20)取材、前回の取材はこちら

長者池跡 右上の団地のところに堤があった。

下高倉東の字長者池がその場所です。下高倉西の字長者池の丘陵と飯山山塊(さんかい)が接した所、下高倉西グリーンタウンの北側に堤がありました。北の端については、揚舟から後山に通じる一宮街道の北側の出張川(でばりがわ)から東が字揚舟で、西側の丘陵が字池峪、一宮街道の南の広い田んぼを「池ノ内田んぼ」と呼んでいることから、北の端はこの一宮街道あたりまでで、南北800mの大きな池であったと思われます。

長者久作が住んでいた時代から400年後の宝暦5年(1755)に、長者池を廃して代わりに飯山池を造った記録がありますので、北の方が埋もれて水田に変わり狭くなった長者池(現在の字長者池内)が、この頃まで山西村の灌漑(かんがい)用水池として役立っていたことがうかがえます。

(2013年3月21日・6月13日取材)(文:高倉の歴史と文化財より)