【津山人】箕作秋坪(1825-1886)

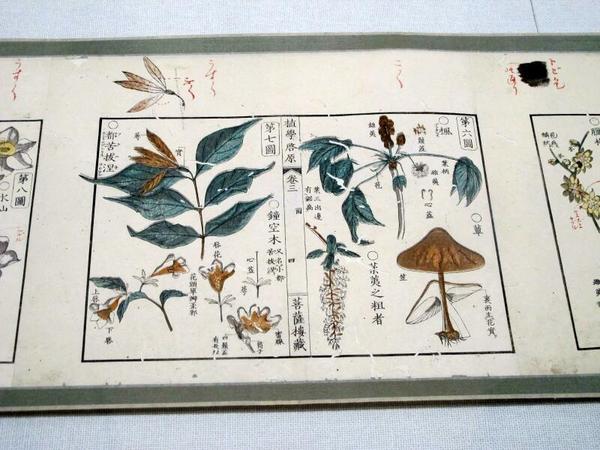

文政8年(1825)、呰部教論所の学監 菊池文理の二男として阿賀郡下呰部村(現真庭市下呰部)に生まれる。江戸に出て箕作阮甫に蘭学を学び、後にその養子となった。

文 久元年(1861)、幕命により通商条約実施延期交渉のため、欧州六か国を訪問。また慶応2年(1866)には、北方領土境界交渉のためロシアを訪問する など、幕末の外交交渉に活躍した。維新後、英学塾「三叉学舎」を開設、原敬・東郷平八郎・平沼淑郎ら多くの門人を育成するとともに、森有礼・津田真道・福 沢諭吉らと明六社を興し、明治初期の代表的知識人として知られた。19年(1886)東京で没す。(資料提供:洋学資料館)