津山城模擬天守閣を遠目に見てきました。

2013年8月18日(日)今日で津山城模擬天守閣ともお別れなので、少し遠くから見てきました。半分の大きさとはいえ遠くからでもよく見えるものですね。私が行った中では全体が一番よく見えたのは小田中の山の上でした。この模擬天守閣が無くなってしまうのは残念ですが、昔の人はこんな感じで津山城を見ていたのだろうと往時を忍びながら眺め、真夏のひと時を楽しませていただきました。

2013年8月18日(日)今日で津山城模擬天守閣ともお別れなので、少し遠くから見てきました。半分の大きさとはいえ遠くからでもよく見えるものですね。私が行った中では全体が一番よく見えたのは小田中の山の上でした。この模擬天守閣が無くなってしまうのは残念ですが、昔の人はこんな感じで津山城を見ていたのだろうと往時を忍びながら眺め、真夏のひと時を楽しませていただきました。

▲本源寺の総門 (2013年6月17日、7月3日取材)

江戸時代前期までに建てられた津山藩森家菩提寺の東海山 本源寺の総門は、津山城の門だったとの言い伝えがありますが、文献は残っていないそうです。

江戸幕府が開かれたとはいえ大阪の陣の前でもあり、戦国の熱さめやらぬこの時期、より戦を念頭に置いた城造りと城下町造りが始まる。津山城は五層の天守を始め、77を数える櫓、40近い城門など百数十の建築物がひしめく壮麗な城で、12年かけて完成した。

城下の町造りも城下防衛上の理由から、寺院を城の東西に集中させ寺町を形成した。18世紀初頭には、城の西に24ヶ寺、東に10ヶ寺と圧倒的に西に寺院が多い。また、津山城の五層の天守も西を見渡せるように建っており、城下防衛は西側に重点が置かれていた。

展示期間:2013年8月2日(金)~8月18日(日)、場所:津山城(鶴山公園)、開催時間:午前8時40分~午後7時まで、入園料:16歳未満無料、16歳以上300円。(天候などによりスケジュールや内容が変更になる場合もあります。)

津山城の本当の姿を知っていますか?津山城は廃城令により天守・櫓などの建物が廃棄され鶴山公園として今の姿になりました。もし、保存されていたら。街の風景はどうかわったでしょうか?美作国建国1300年記念事業として、期間限定で復元されることになりました。地域のたからである「津山城」を復元する夢を皆様と一緒に思い描き、誇りと愛着といった郷土の和を広げましょう。

▲7月時点の進捗状況

本源寺 御霊屋(おたまや) 国指定重要文化財 (2013年6月17日、7月3日取材)

御霊屋は寛永16年(1639年)の建築で、桁行3間(8.2m)、梁間3間(8.2m)、屋根は宝形造、銅板葺である。正面に唐破風屋根の向拝を付け、柱頭部に金襴巻状の地紋彫、頭貫に亀甲模様の地紋彫を施し、破風や垂木は精緻な彫刻で飾る。

☆本堂西の御霊屋(おたまや)は、忠政公逝去の5年後の寛永16年(1639)に、二代長継公の建立。忠政公をはじめ二代長継、三代長武、四代長成、父可成、兄長可、乱丸、坊丸、力丸、忠政公奥方、子息、息女など、森家と関家と松平家、全28基の御霊碑を安置しています。(本源寺は津山城の真西にあります。)

津山市小田中にある東海山 本源寺の

本堂、庫裏、御霊屋、霊屋表門、中門が国指定重要文化財

江戸時代 前期までに建てられた津山藩森家菩提寺の東海山 本源寺が新たに国の重要文化財に指定されることになり、2013年7月1日(月)~7日(日) 午前10時~午後5時まで国指定重要文化財記念として一般公開されました。また、7月7日(日)は森 忠政公380年忌法要が行われました。(2013年7月3日・7日取材)

▲東海山 本源禅寺 本堂 国指定重要文化財(2013年6月17日、7月3日取材)

本源寺は、津山市街西部に位置する、臨済宗妙心寺派の寺院で、津山藩主森家の菩提寺である。境内中央に本堂が建ち、東に庫裏が並ぶ。本堂の北西が森家の墓所で、霊屋と霊屋表門を配する。

本堂は慶長12年(1607年)に上棟され、桁行25.3m、梁間18.9mの方丈型本堂で、屋根は入母屋造、桟瓦葺とする。現在花頭窓が設けられている正面などは改変されているが、柱や梁組などの主要構造は当初の様子をよくとどめている。

江戸時代前期までに建てられた津山藩森家菩提寺の東海山 本源寺が新たに国の重要文化財に指定されることになり、2013年7月1日(月)~7日(日)午前10時~午後5時まで国指定重要文化財記念として一般公開されます。また、7月7日(日)は森 忠政公380年忌法要が行われます。

江戸時代前期までに建てられた津山藩森家菩提寺の東海山 本源寺が新たに国の重要文化財に指定されることになり、2013年7月1日(月)~7日(日)午前10時~午後5時まで国指定重要文化財記念として一般公開されます。また、7月7日(日)は森 忠政公380年忌法要が行われます。

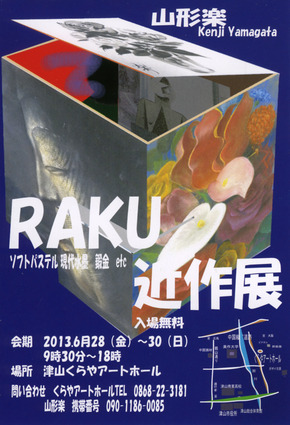

そこで、本源寺国指定重要文化財記念一般公開に先立ち、2013年6月28日(金)~30日(日)まで「RAKU近作展」でチャリティーが行われます。

山形楽さんが描いた本源寺の屋根に飾ってあった鬼瓦10枚を販売し、本源寺の活動資金として看板、ボードなどの購入資金とするそうです。是非、皆様お誘いあわせの上「RAKU近作展」にお越し下さい。

広域農道の宮東バス停留場の東の堀切に架かった陸橋の北側に毘沙門天堂がある。古くは現敷地の南側にあったが、広域農道工事のため昭和49年4月現位置に新築移転した。

このお堂は「寄松山多聞寺が焼かれた後、北之坊因明であった芦田新介が、焦土と化した境内の一隅に一宇(いちう)を建て、毘沙門天の仏像を安置して守護本尊とし、崇拝祭祀した」と伝えられている。建立は室町時代の嘉吉(かきつ)年間(1441~1444)、建っている場所は寄松山多聞寺(きしょうざんたもんじ)北之坊があったところと推察できる。

誕生寺由来 (2012年11月18日取材)

誕生寺は、浄土宗他力念仏門の開祖、法然上人降誕の聖地、建久四年(1193)法力房蓮生(熊谷直実)が、師法然上人の命を奉じこの地に来て、上人誕生の旧邸を寺院に改めたもの、すなわち誕生寺である本堂須弥壇の位置は上人誕生の室のあった所。

爾来九百年の星霜を経て法灯絶えることなく全浄土教徒の魂の故郷と敬仰されている法然上人(圓光大師)二十五霊場の第一番。

境内には、誕生椋、片目川、産湯の井戸など、永き歴史を物語るものがある。(資料提供:美作之国 誕生寺)

天台宗 岩間山本山寺(いわまさんほんざんじ)

大宝元年(701)頼観上人の創建で、本尊は観世音菩薩である。当初は南方の山頂に在ったが、天永元年(1110)現在地に移り、大いに発展して百廿十坊と言われた。

古来、山岳仏教の道場として、又、庶民信仰の霊地として栄えた。長承元年(1132)稲岡ノ庄(誕生寺)の漆間時国公夫妻が参詣、祈願して生まれたのが、後の浄土宗の宗祖と仰がれる法然上人(源空)である。降って江戸時代になると、津山藩の祈願所として、尊ばれ、又、森候の時代には、美作の天台宗の触れ頭であった。山内寺院のうち、遍照院・仏性院・梅元院の三院が院内頭であったが、今では皆、合併して本坊一ヶ寺となった。現在の境内地は四千二百坪、十余棟の堂塔伽藍は、昔に変らぬ面影を伝えている。

国指定文化財、本堂(1350)、三重塔(1652)、宝筐印塔(1335)

県指定文化財、常行堂(1519)、御霊屋(1652)、仁王門(1686)、長屋(1845)、宝筐印塔(1399)、鬼面(1362)、六角型舎利塔(1344)、絹本著色両界曼荼羅図二幅(鎌倉末期)

美咲町教育委員会 (案内板より)