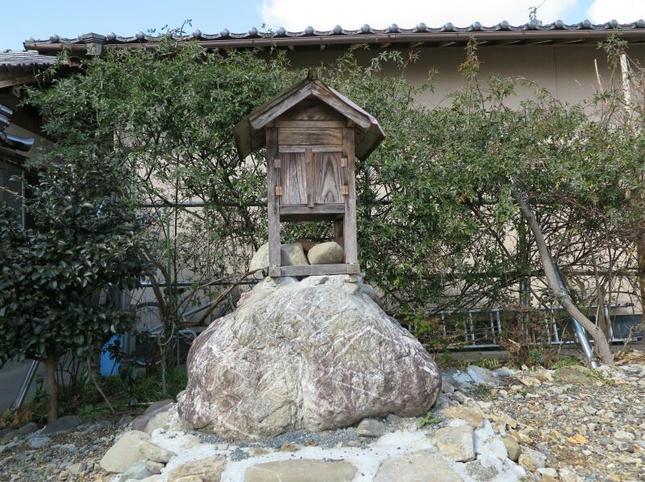

美土路家の屋敷神・構屋敷跡(一宮)

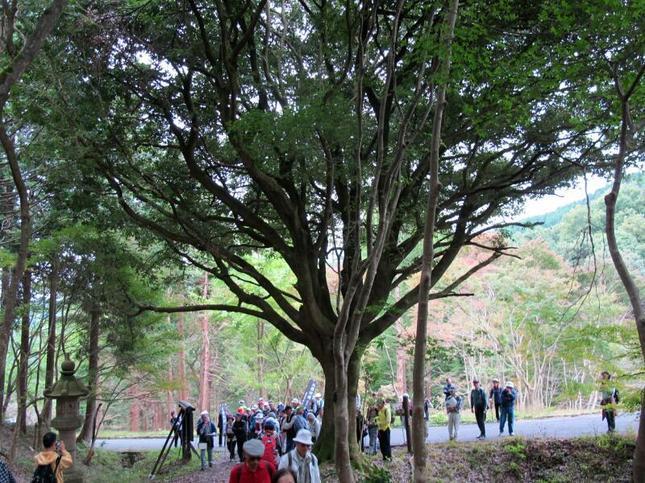

津山市街から北に向かって行くと、中山神社の近くにある難波酒造手前の一角にある。本光寺住職にお聞きすると、元々は美土路家の屋敷神だったそうです。昔美土路家はとても広大な土地を所有していたそうで、ここも屋敷の一角だったそうです。(2016年2月3日・2017年2月8日・6月13日撮影)

「美作一宮 郷土の歩み」に『城所屋敷』の記述がある。美作の守護であった赤松氏の重臣城所備後が居を構えていたとのこと。後に中山神社に仕える泉氏、その後を美土路氏が居住した。古老によれば「一町四方の土塁と堀に囲まれていた」と。里人たちはその一画を「構屋敷」と呼んだ。

現在残る痕跡としては、現「難波酒造」敷地内に残る東西15m、高さ3m近い土塁の一部があり、最近まで公会堂東にあった防火用水プールもその堀の跡であったようだ。(文:『美作一宮 郷土の遺産』より)