六躰地蔵『山西の民話』

山西の村のはずれに六躰という所がある。何時の頃からそんな名前がついたのかだれも知らない。いたち道の細い道がいく重にもくねっている。その山道の背の窪みに小さな石の地蔵様が七つ並んで立っていらっしゃる。あまり信仰する人もないのか、ローソクも線香も見かけることは殆どない。

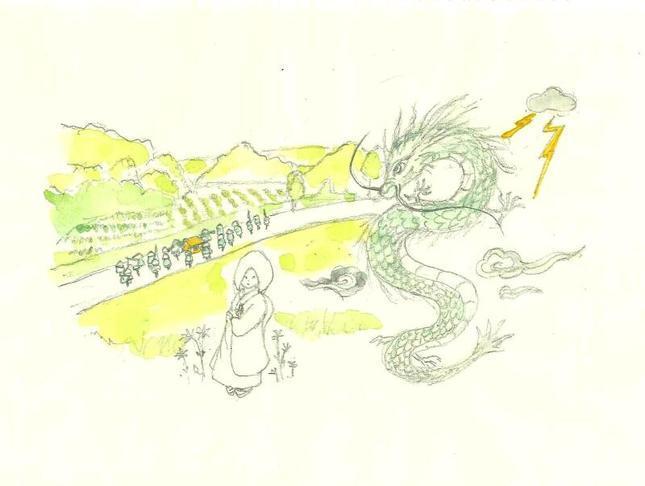

今から百年程前のことである。山西に長という信仰心深いおばあさんと生という娘がいました。おばあさんは氏神様に日参二十一日は新善光寺、二十五日は天神様にお参りして帰りには飴玉やけし板を買って六躰のお地蔵様にお供えするのが楽しみであった。

![mizugyo3[739].jpg](https://www.e-tsuyama.com/report/assets_c/2019/01/mizugyo3%5B739%5D-thumb-645xauto-187043.jpg)