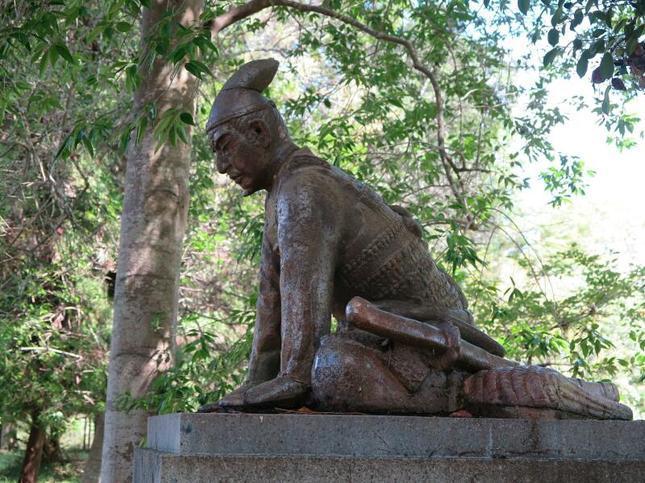

『太平記』の物語からできた作楽神社と児島高徳

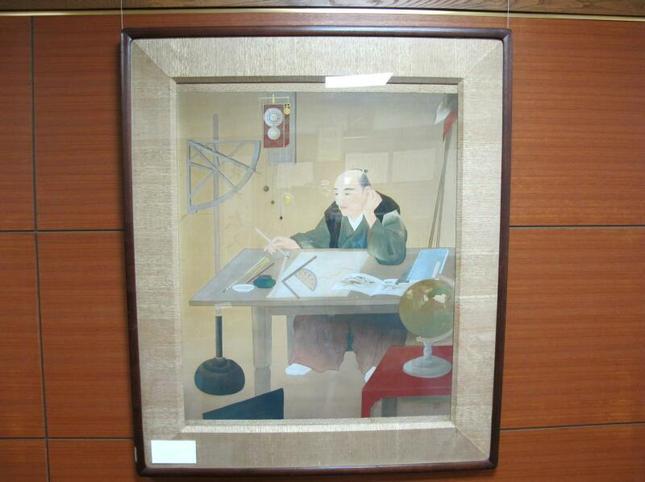

「太平記」と児島高徳 児島高徳は忍びの頭だった。

「天莫空勾践 時非無茫蠡」(天勾践を 空しゅうする莫れ 時に茫蠡 無きにしも非ず)

児島高徳は、後醍醐天皇宿泊の院庄の館に忍び込んで、このように読む十文字の詩を桜の木をけずって書きました。

これはその昔、中国で茫蠡と言う家来が、敵にほろぼされかけた勾践という王を大変な苦労のすえ助け、国を再興させたという物語を例にして、こういう忠義な家来もいないわけではありませんよと、天皇を励ましたものです。中国の古典に詳しかった天皇は、これを見てほほえまれたといいます。

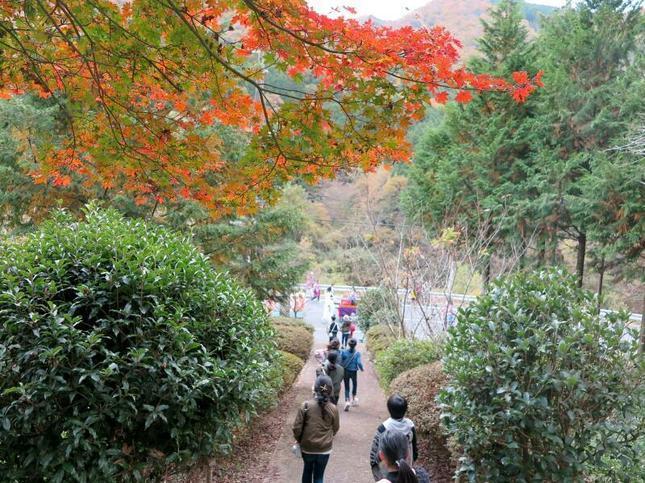

明治に新劇を始めた川上音二郎らによって、これが芝居として演じられて評判となり、院庄と高徳の名前は、広く全国に知られるようになりました。戦前には、高徳は楠正成と同じ忠義なさむらいとして、教科書にもとりあげられ、文部省唱歌にもなりました。

学者のなかには、高徳は、『太平記』の作者のつくりばなしであるとか、『太平記』の作者ではないかという人もいれば、瀬戸内の海の武士団であったなどさまざまな見方や意見がありました。『太平記』に何か所も記述されている高徳は、何物であったのでしょうか。

近年は、地域の歴史が見なおされ研究がすすんできています。関連した人物の資料やさまざまな史実から高徳は、実在の人物であったことがはっきりし、児島あたりの山伏をひきいる忍びの頭であったと、されています。