三宝荒神社(高野本郷)

三宝荒神社は津山市高野本郷にある三宝荒神社ですが、町内の方にお聞きしたら、詳しい事は解らないそうですが、長老からは「どこの町内にも荒神様があり子どもを守ってくれる神様だ。」と聞かされていたとのことです。毎年11月第二日曜日に神主さんと町内の方が約100人程集まり、賑やかにお祭りをされるそうです。また、お正月にはご近所の方がお祀りされているそうです。(2015年1月25日取材)

三宝荒神社は津山市高野本郷にある三宝荒神社ですが、町内の方にお聞きしたら、詳しい事は解らないそうですが、長老からは「どこの町内にも荒神様があり子どもを守ってくれる神様だ。」と聞かされていたとのことです。毎年11月第二日曜日に神主さんと町内の方が約100人程集まり、賑やかにお祭りをされるそうです。また、お正月にはご近所の方がお祀りされているそうです。(2015年1月25日取材)

苫田郡誌に載っていた「紫式部の墓」(2015年8月31日取材)

「上加茂村大字物見の畑中に在り、周圍に石を累ね其の上に小き墓堂ありしが今は腐朽して在せず、址に椿樹を生す。傳(つた)へ曰ふ紫式部因幡より中國に至る時此の地に於いて歿(ボツ)せしを埋葬せし處(ところ)なりと。」(文:苫田郡誌より引用)

鶴山八幡宮は 往古より鶴山頂上にありましたが、慶長8年森忠政公美作国々主に任ぜられ、この山に築城するに当たり、先ず八幡宮を一旦久米郡除山(現在作陽高校のある覗 山)に遷座されましたが、慶長15年藩主森忠政公霊夢により、府城の西北に当たる現在の地、山北八子不知夜山(いざやま)に再び遷座、寛文9年二代藩主森 長継公荘麗極彩色の社殿を建立(現在の社殿がこれで国の重要文化財)社領50石を寄進、寛永12年社領30石を加増、元禄元年に三代長成公又社領30石加 増し崇敬するなど森家代々ゆかりの深い神社です。現在津山地方北部の大土産神です。(2008年取材・2011年取材)

織田信長の安土城が出来た年である天正9年(1581年)今の津山市加茂町中原にある日詰山に築かれた落合城に羽柴秀吉の家臣木下備中守宮部善祥が駐留していました。

落合城 http://www.hb.pei.jp/shiro/mimasaka/ochiai-jyo/

落合城にサムハラと神字で書かれた石碑がありました。

その石碑を拝み、その神字を紙などに写して身に付けた武者は矢や鉄砲の弾が当たらないということで熱心に拝まれており、さらには災厄除けとして拝まれていました。

その後本能寺の変で織田信長は世を去り、羽柴秀吉は豊臣秀吉となり太閤となり、さらには関ヶ原の戦いで徳川の天下となり江戸時代が1868年まで続きます。その300年間もサムハラの護符は地元の人々に信奉されていました。

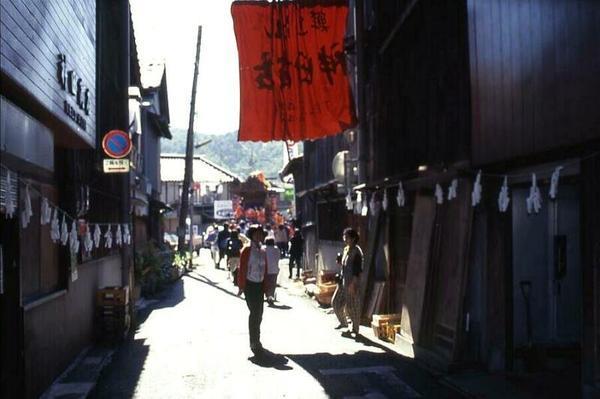

五番街附近でアルネが出来る前の写真をお借りしました。

五番街の名前の由来は、なんと、高橋真理子が歌った「五番街のマリー」から名づけられたのだそうです。なんで二番街、三番街、四番街がないのか?といつも不思議に思っていた謎が解決しました。

(写真提供:中山須美子さん)

油木北の岩滝様も巨岩崇拝に基づく神様で、此の地方は、弥生時代の集落址・土拡墓群、数々の古墳のあることからして、弥生時代から古墳時代、奈良平安時代へと、人里の栄えた地域で、小範囲の地域に巨岩の何個もが集まっている岩滝様のあたりは、磐境とか磐座と見立てるに恰好の条件を備えていて、神宿る聖域として祭祀が行われており、時代が降って、瀬織津姫(せおりつひめ)の神を祭神とする岩滝様が祀られるようになった。

昭和30年代のラジオ体操の写真を岩本敏さんにお借りしました。(ここは旧出雲街道です。)

【夏休みには毎朝ラジオ体操】60年前の思い出〜2〜

昭和30年、1955年の夏。私は小学校2年生。あの頃の小学生なら誰でもラジオ体操の経験があると思います。今の子どもたちは、ラジオ体操ができるのでしょうか? 私は今でもラジオ体操、覚えています。第一と第二、両方できます。

夏休みの早朝は、町内の子どもに親も加わって、ラジオの放送に合わせて皆で体操をしたものです。写真は、私の住んでいた津山市小田中の町内ラジオ体操風景です。懐かしい顔が並んでいます。(文:岩本敏さん)

由緒 創建は弘仁十二年(821年)である。牛頭天王を奉祀(ほうし)している。明治元年に八坂神社と改称した。

主祭神 素戔嗚尊(スサノオノミコト)、例祭 10月22日、境内地 823.80坪、主要建物 本殿・幣殿・拝殿・神楽殿、宮司 豊田元留、責任役員 甲田寅夫 甲田三郎 今田鶴一 甲田頼光(文:岡山県神社誌より抜粋)2014年10月8日取材

鶴坂神社(大字坪井下字鶴坂1577番地) 2014年9月19日取材

往古より久米郡北部の産土神として美作國百十二社の一つで、大井庄、中北下村三ッ高山の山上に鎮座し、吉村宮と高の村宮の二神が祀られていた。社殿も壮厳で霊験も顕著であったので元暦年間(1184-1185)梶原氏は此の社を崇敬し武達長久の祈願の為寄進する。それ以後天下が源氏の下におかれてからの國主・領主の崇敬が続き寄進奉幣は常に絶えなかったと云われている。当社恒例の大祭には苫田郡小田草の神輿も参加するのが例となっていて、毎年四月の牛の市もにぎやかであったということである。

8月11日のお盆まじかのグラスハウス近くのサルスベリの花が綺麗に咲いていました。このサルスベリの花ですが、神社とかお寺によく植えてあるのですが何故か不思議になってネットで調べたら、「中国の伝説で、恋人と百日後に逢うことを約束した乙女が、約束の百日目の直前に他界、その死んだ日の後に咲いたという花、日本では元禄時代の園芸書「花譜」に、「紅花が100日間咲く」と説明があったので、"百日紅(ひゃくじつこう)"。

また、木の肌が滑らかなので、猿も滑ることから、"猿滑"とついた.木の肌を掻くとくすぐったそうなので"クスグリノキ"という別名もある。」だそうです。