長松山 法林寺(大字宮部上)旧久米町

長松山 法林寺(大字宮部上)は、本源寺の過去帳から見ると元和元年(1615)二月五日から始まっています。

作陽誌に長松山法林寺臨済 当寺者在リ 同村ニ 妙心再住正伝ノ開基也、 本尊 釈迦 脇士 普賢 文珠、鎮守 荒神、本寺 法源山宗永寺、境内 方五十間許と記されている。

此の寺は寛文元(1661)年六月賢堂祖元和尚の開基で、開山は同年十月十六日、正伝元正老和尚によるものである。

長松山 法林寺(大字宮部上)は、本源寺の過去帳から見ると元和元年(1615)二月五日から始まっています。

作陽誌に長松山法林寺臨済 当寺者在リ 同村ニ 妙心再住正伝ノ開基也、 本尊 釈迦 脇士 普賢 文珠、鎮守 荒神、本寺 法源山宗永寺、境内 方五十間許と記されている。

此の寺は寛文元(1661)年六月賢堂祖元和尚の開基で、開山は同年十月十六日、正伝元正老和尚によるものである。

国指定天然記念物 菩提寺のイチョウ 昭和3年1月18日指定(2015年11月11日・20日取材)

このイチョウは、浄土宗の開祖法然上人(幼名:勢至丸)が、仏教の手ほどきを受けるために、この菩提寺に入山の際、麓にある「阿弥陀堂の大イチョウ」の枝を杖にし、学業成就を願い挿し根付いたと云われる名木です。平成25年に奈義町教育委員会が行った樹勢診断調査の中で、「菩提寺のイチョウ」と「阿弥陀堂のイチョウ」そして隣り合って立つ「天明のイチョウ」は同じDNAを持つことが判明しました。この事は、記の育った環境を知り、今後の樹勢維持の検証するうえで貴重な発見となりました。皆さんもこの木を見上げ、900年の歴史に想いを馳せ、奇跡の生命力を感じていただければと思います。(樹高:40m、目通り幹囲:13m、樹齢:推定900年)

2015年11月11日に行くと既に大半は散っておりました。(前回の取材)

津山市内からでもここの大銀杏は良く見えます。長法寺のイチョウ(津山市井口)推定樹齢200年。明治の詩人薄田泣菫がその名著「二十五弦」に出した長詩の一節のモデルといわれているイチョウである。薄田泣菫が明治34年10月30日、当寺近辺を逍遥、大公孫樹を見た時の作、彼25才の時なり、詩の全体は三章 百行に亘る大作なり。

当慈恩寺の所在する桑下村は延享4(1747)年、相州小田原藩大久保氏の領有となり、文化10(1813)年までその領有が続くのであるが、その間大久保氏の祈願所となり、大久保氏歴代の位牌が今もまつられている。

又、某家保存の「美作庄久米北条郡」神実山慈恩寺由緒 の抜き書き によると、此の寺には 石頭山親道寺の前身があり、僧親道が住職として不動明王をまつっていた。此の石頭山親道寺を貞観2(860)年に慈覚大師が神實山慈恩寺として開基したものと解釈出来る一節がある。それから、天正4(1576)年江原兵庫助、同又四郎が本堂を再建した事情について次の様に書かれている。

岡山県勝田郡勝央町勝間田647 真福寺

弘仁五年、僧空海開基と伝え、美作の国間山に、天長年間、仁海常上人がこれを開山した。天文年間戦火により消失す。

その後、勝北町平村に再建せしも再び火災に遭い、天正十六年(一五八八)勝間田の住人(福田玄蕃勝昌の子孫)福田左兵衛門氏が勝間田西方の田地の寄進あり、 正保年間、快養和尚が再建、天明二年(一七八二)自盈和尚本堂を再建、嵯峨大覚寺末寺となる。

戦後昭和二十四年高野山真言宗となり記念事業とし当山第二十一世全戒和尚により鐘楼堂を建立現在に至る。(高野山真言宗 美作八十八ヶ所霊場HPより抜粋)2014年11月16日取材

森忠政が津山城の築城に際し、石垣に使用する石材の切り出しをこの地にて行いましたが、事故などが少なくありませんでした。そのため、家臣に命じて摩利支天を勧進し、お祭りしました。それ以来、庶民の祈願所として崇敬され、石山摩利支天として今日に至っています。

この間、元真嶋郡(現・落合町)にあった極教寺を津山市山方の古観音寺に再興し極教寺とした寺と、明治43年に旭町の南光寺と石山摩利支天堂を合併し、大 谷の現在地に極教寺を移転しました。しかし近くに極楽寺という寺があり混同されることもあったため、昭和12年に寺名を今日の「石山寺」と改称しました。(2009年の取材はこちら)(2009年の紅葉・2010年の桜)2015年4月12日取材

織田信長の安土城が出来た年である天正9年(1581年)今の津山市加茂町中原にある日詰山に築かれた落合城に羽柴秀吉の家臣木下備中守宮部善祥が駐留していました。

落合城 http://www.hb.pei.jp/shiro/mimasaka/ochiai-jyo/

落合城にサムハラと神字で書かれた石碑がありました。

その石碑を拝み、その神字を紙などに写して身に付けた武者は矢や鉄砲の弾が当たらないということで熱心に拝まれており、さらには災厄除けとして拝まれていました。

その後本能寺の変で織田信長は世を去り、羽柴秀吉は豊臣秀吉となり太閤となり、さらには関ヶ原の戦いで徳川の天下となり江戸時代が1868年まで続きます。その300年間もサムハラの護符は地元の人々に信奉されていました。

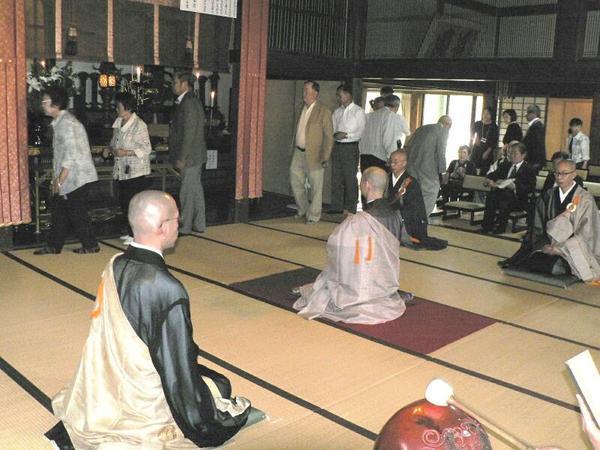

2015年7月1日~7月7日(午前10時~午後4時まで)小田中の本源寺において特別拝観がありました。

また、7月7日は午前10時より本源寺本堂で津山藩主 森忠政公 毎歳忌法要があり、初公開として森忠政公の守り本尊、千手観音像(高さ五寸五分)を、法要の間のみ特別に御開帳されました。(2013年380年忌法要の様子)

鶴坂神社(大字坪井下字鶴坂1577番地) 2014年9月19日取材

往古より久米郡北部の産土神として美作國百十二社の一つで、大井庄、中北下村三ッ高山の山上に鎮座し、吉村宮と高の村宮の二神が祀られていた。社殿も壮厳で霊験も顕著であったので元暦年間(1184-1185)梶原氏は此の社を崇敬し武達長久の祈願の為寄進する。それ以後天下が源氏の下におかれてからの國主・領主の崇敬が続き寄進奉幣は常に絶えなかったと云われている。当社恒例の大祭には苫田郡小田草の神輿も参加するのが例となっていて、毎年四月の牛の市もにぎやかであったということである。

8月11日のお盆まじかのグラスハウス近くのサルスベリの花が綺麗に咲いていました。このサルスベリの花ですが、神社とかお寺によく植えてあるのですが何故か不思議になってネットで調べたら、「中国の伝説で、恋人と百日後に逢うことを約束した乙女が、約束の百日目の直前に他界、その死んだ日の後に咲いたという花、日本では元禄時代の園芸書「花譜」に、「紅花が100日間咲く」と説明があったので、"百日紅(ひゃくじつこう)"。

また、木の肌が滑らかなので、猿も滑ることから、"猿滑"とついた.木の肌を掻くとくすぐったそうなので"クスグリノキ"という別名もある。」だそうです。