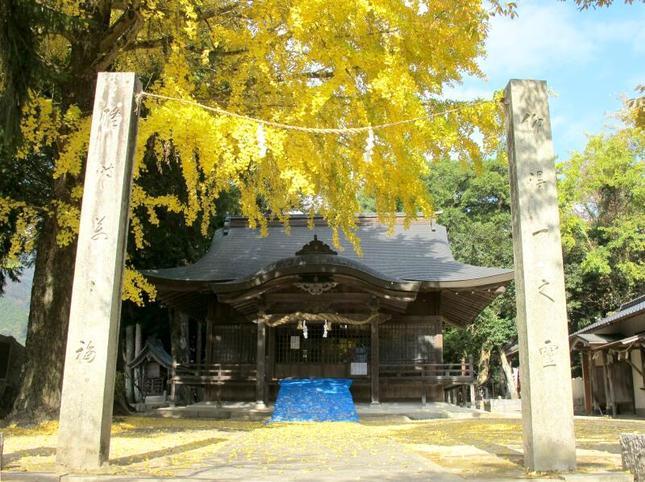

2016年1月1日 田神社の初詣風景

2016年1月1日の田神社の初詣風景の取材です。小雨がぱらついていましたが、見上げると夜空にはお月さまや星が輝いていました。午前1時前でしたが次々とお参りされる地元の方に混ざって昨年の取材御礼をしてきました。また、甘酒とおでんのお接待があり、甘酒をいただいてほっこりして田神社を後にしました。(2014年4月28日田神社取材)

2016年1月1日の田神社の初詣風景の取材です。小雨がぱらついていましたが、見上げると夜空にはお月さまや星が輝いていました。午前1時前でしたが次々とお参りされる地元の方に混ざって昨年の取材御礼をしてきました。また、甘酒とおでんのお接待があり、甘酒をいただいてほっこりして田神社を後にしました。(2014年4月28日田神社取材)

2016年1月1日(火)時折小雨が降る中山神社。今年は若人の楽しそうな声が境内に響いていたので、頼もしく感じました。また、境内では恒例のお接待や獅子舞がありました。今年一年が津山瓦版にとっても、皆様にとって良いお年となります様にとお祈りしてきました。

稲荷信仰はわが国の庶民信仰の中心であり、安産稲荷神社の形態は町内神である。創建は森家が美作に入った約70年後のこと。

昭和18年頃までハスの葉を使った「安産湯」という家伝薬が前原家で売られていた。この前原家の東側に安産稲荷があり、「安産」と係わりがあるのではと考えられる。

以前は戸川町の突き当たりの場所にあったようだが、江戸時代から残っている竹波(竹並)家の地所に移転したと伝えられている。時期は明らかではない。現在も安産信仰は続いており参拝者は多い。

祭神:宇迦之御魂大神 (うかのみたまのおおかみ)創建:延宝5年頃(1677) 祭礼:夏祭7/28 秋祭10/28 初午祭 旧初午の日(文:津山城下町まちなかお社巡りより)(2015年12月7日撮影)

洗顔清水(後醍醐天皇伝説地)

元弘2年(1332)3月後醍醐天皇は鎌倉幕府討滅計画の失敗により隠岐島に配流された。その際、美作通過の行程について「太平記」や「増鏡」によると、播磨との国境杉阪から雲清寺、久米のさら山をへて院庄に入ったと推定される。

このうち雲清寺の所在については直接のてがかりがなく、配流の具体的な道筋はなく不明とされてきた。そこで、幕末の国学者平賀元義らは、久米のさら山を詠んだ後醍醐天皇の歌「聞きをきし久米のさら山越えゆかん道とはかねて思ひやはせし」の「越えゆかん」の句などから、天皇の配流の道筋を押淵から種をへて皿に至る山越えの古道とした。そして雲清寺をここより西約100メートルの多祢神社東の峠付近と考証した。その途中のこの場所には、昔からいかなるひでりにも絶えることのない清水があり、天皇はここで顔を洗ったと伝えられる。今も地元の人々は洗顔清水と呼び、後世に守り伝えている。

平成10年2月 津山市 (津山市案内板より)(2015年11月11日撮影)

2015年11月8日(日)午前9時~午後3時30分まで

第18回 歩いて、みんちゃい さら山「さら山時代祭」で秋の里山をウォーキング!がありました。

残念ながら、雨のため巡行は中止となり、佐良山小学校体育館での催しとなりました。また体育館周辺では屋台や青空市場、バザーなどがあり、雨にもめげず来られた大勢のお客さんで賑わっていました。

また、今年は西の島町観光協会から松浦会長も来られて、交流がスタートし、来年は津山から西の島へ出かけるそうです。会長は2年に一度行われるの帝祭(黒木御所黒木神社境内で、後醍醐天皇をテーマとした祭り)実行委員長も兼ねておられます。

2015年11月14日・15日に津山市観光協会主催の津山お城まつり体験企画が津山城(鶴山公園)鶴山館の中でありました。その中の庭師が教える苔玉作り体験に行って来ました。当日はあいにくの雨で人出はぱらぱらでしたが、自分の手で苔玉を作ってみたいと言う人が集い教えを請いました。

2015年11月1日(日)、国指定重要有形民俗文化財「田熊回り舞台」の国指定40周年を記念した芸能・文化発表会が開催されました。当日は曇り後雨となりましたが、子どもたちは元気いっぱいで「うらじゃ・ソーラン節」、八幡ふれあい太鼓の演奏、また、小学校の女子児童が浦安の舞などを披露してくれました。それから、市教育委員会文化課さんが、農村歌舞伎の歴史や舞台の説明をしてくださり、おいでになったみなさんは説明に耳を傾けていました。また、第二部では、なのはなファミリーによる生バンド演奏や唄と踊りによる華やかなステージとなりました。

古老の口碑に曰く、当社は和銅7年6月田淵村(現塔中)青尾山の麓宮谷に鎮座し加茂郷鎮守と崇敬し加茂大宮と号す。後苫田大明神と唱へ奉る。元暦元年6 月霖雨大洪水あり為に青尾山決壊し社殿諸建造物悉く流失せしに、御霊代神幸所の字軒戸の松に掛り留り給ふ依て、此所に仮宮建斎奉る之より軒戸宮と唱へた り、此水害の為社記旧記悉皆流失し漸く衰替し御造営等も賀茂郷中より仕来るも終に塔中、小中原、桑原、小淵の4ヶ村の限りとなりたりと云云。之素より伝来 の記録なしといへども古昔より古老の口碑に伝へたり依て伝来の侭を記す。明治44年10月、桑原平野神社、小淵惣神社、小中原八幡神社を合祀す。(案内版 より)2015年11月7日取材 (前回の取材)

津山市田熊の県道429号線の河面附近にある神社で、気にしていなかったら見過ごすような所にありました。この神社は何をお祀りしているのかは定かではありません。

この亀割神社なのですが、中村さん宅内にあったものをこの地に移したものだそうです。

2015年1月15日取材

当慈恩寺の所在する桑下村は延享4(1747)年、相州小田原藩大久保氏の領有となり、文化10(1813)年までその領有が続くのであるが、その間大久保氏の祈願所となり、大久保氏歴代の位牌が今もまつられている。

又、某家保存の「美作庄久米北条郡」神実山慈恩寺由緒 の抜き書き によると、此の寺には 石頭山親道寺の前身があり、僧親道が住職として不動明王をまつっていた。此の石頭山親道寺を貞観2(860)年に慈覚大師が神實山慈恩寺として開基したものと解釈出来る一節がある。それから、天正4(1576)年江原兵庫助、同又四郎が本堂を再建した事情について次の様に書かれている。