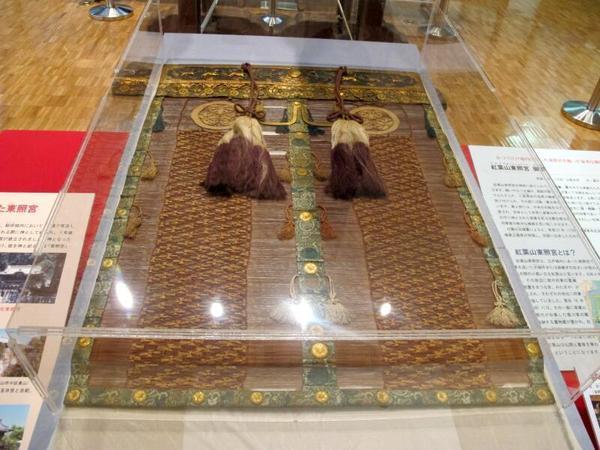

かって江戸城にあった 紅葉山東照宮 御簾(みす)

かつて江戸城内にあった東照宮を飾った豪華な御簾

紅葉山東照宮 御簾

享保21年(1736)以前の作 竹・緞子・金工の組合せ

紅葉山東照宮の神前に掛けられていた御簾。簾の中でも高級なものは、特別に御簾と呼びます。細い竹ひごを編み、周囲が緞子(地が厚くて文様をあしらった光沢のある絹織物)でふちどられ、三葉葵紋の金具や織模様が多数あります。上部には紐の長い房が2か所に取り付けられ、その紐には鉤(簾を巻き上げた時に引っ掛けて止めておく金具)が付いています。最上部には、中央の日輪をはさんで左右に龍・麒麟・天馬・獅子の飾り金具が配置され、全体として非常に豪華な作りです。初代将軍であり「神君」とも呼ばれて徳川家の守り神とされた家康を祀る社殿を飾るのにふさわしい仕様とデザインで、かつての徳川将軍家の絶大な権威を思い起こさせます。

付属の由緒書によると、享保21年(1736)に浅草寺伝法院を経て美作一宮の中山神社神職美土路家が拝領し、同家に伝来したものです。(文:津山郷土博物館より)2014.7.31取材