田熊八幡宮の廻り舞台

重要有形民俗文化財「田熊の舞台保存修理工事報告書/田熊八幡神社」より

竣工 境内全景(正面に舞台、その西側(下手)に花道が拝殿に続く)

左より舞台・花道・外観・舞台部内部(西から)・奈落部内部(西から)

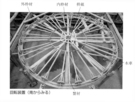

皿回し式廻り舞台(盆を足で蹴って踏みまわす)・回転機構(横から)・回転装置(南からみる)

国の重要有形文化財に指定(昭和50年9月)されている「田熊の舞台」は明治4年(1871)の建築であり、明治・大正・昭和と娯楽の場として利用されて来ましたが、戦後の娯楽指向の変化によってその利用がされず、建築後およそ130年が経過し、傷みが進んで倒壊が危ぶまれる状態でしたが、先祖が残してくれた町内では唯一の文化財であること等、町民の皆様の理解が高まり、特に町外に在住されている田熊出身者の賛同も得られ、最終的には、目標額を超える多額の浄財が寄せられ、平成16年12月に竣工しました。

★2009年の取材はこちらからどうぞ ★津山国際総合音楽祭