出雲街道を歩こう会「坪井宿」

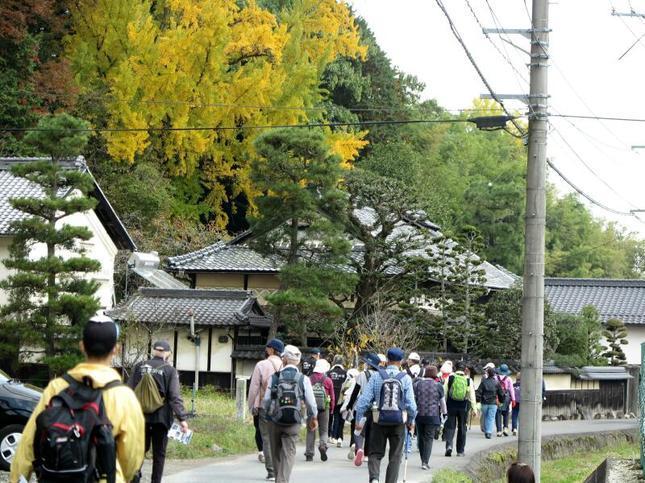

2020年11月8日特別企画(第2弾)「出雲街道(Ⅱ)を歩こう会(第6区)」に参加してきました。久米ふれあい学習館をバスで出発、岩屋城麓に着き簡単な説明を受け徒歩出発しました。約4時間ほどかけて無事久米ふれあい学習館に戻ってきました。

出雲街道とは、播磨の国 姫路を発し、出雲の国 松江に至る約215kmの古道を言う。また、終点は松江を過ぎ、出雲大社とも言われている。

今回は「つながる出雲街道(東部Ⅱ)」を歩こう会より、特別企画 第2弾として、大井西の会の応援を得て、共催で開催されました。津山市・中北上~同・宮尾間7.8km(実質9.0km)