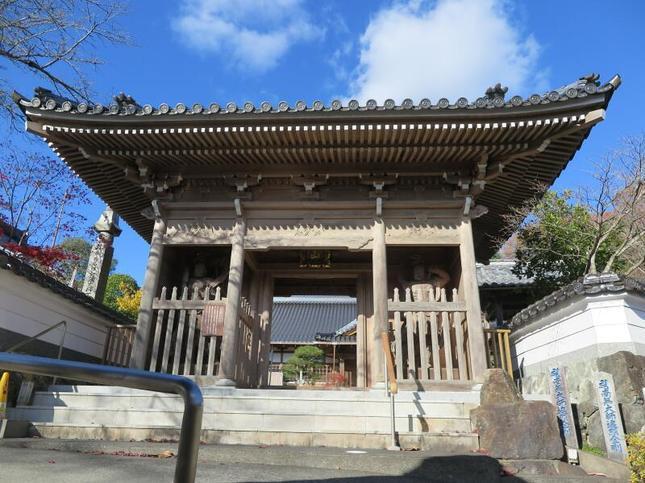

寶壽山浄光院 觀音寺(美咲町)

当山は、高貴山相傅寺第九世圓教僧都が、寛仁4年(1020)に、隠居寺として岡之坊遍照院を建立したのが始まりです。

文安元年(1444)、兵火のため相傅寺焼失の際に、本尊であった六観音のうち、焼失を免れた十一面観世音菩薩を遷(うつ)して、法雲山観音寺と寺号を改めました。初代は宥快僧正です。

庚正2年(1456)8月19日、第三世密厳上人が遷化した夜に失火により焼失しました。当時は、戦国時代でなかなか再建できずに廃寺となろうとしていたのを、明応9年(1500)に地頭職であった浦上左馬之助行重が、京都より俊玄増正を招き再建立しました。

その後も、再三にわたって兵火や失火により焼失しましたが、嘉永6年(1853)に、中興第一世戒光法師が再建し、山号を寶壽山と改めました。

再建立の年が、庚申の年に縁あるをもって、庚申(青面金剛)を勧請して鎮守としています。

平成16年、現在の本堂と檀徒会館を建立し、平成19年に五大明王堂の新建立、鎮守堂の移転や境内整備を行い、今日に至っています。(文:『高野山真言宗美作霊場めぐり』より)(2021年9月20日撮影)