つやま城東まち歩き アート&クラフト展+手仕事体験

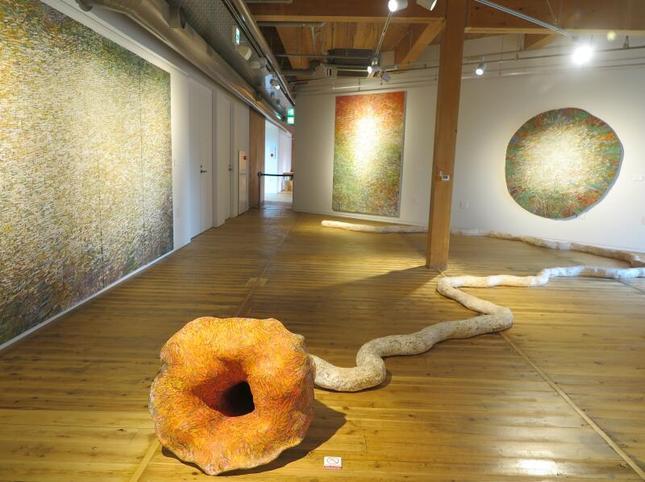

2024年11月2日(土)・3日(日)の2日間、津山城東街並み保存地区に於いて、「2024秋つやま城東まち歩き アート&クラフト展+手仕事体験」が執り行われました。

2日は生憎の雨になりましたが、それでも体験などのお客様はお出でになったそうです。また、3日は昨日の雨が嘘のように良く晴れた日になり、大勢のお客様で賑わっていました。

また、人力車での町ブラは楽ちんで、少し目線が高くなった分街並みが見渡せ、行きかう車を気にすることなく、屋根やうだつなどが間近に見えたり思わぬ発見があって大満足でした。