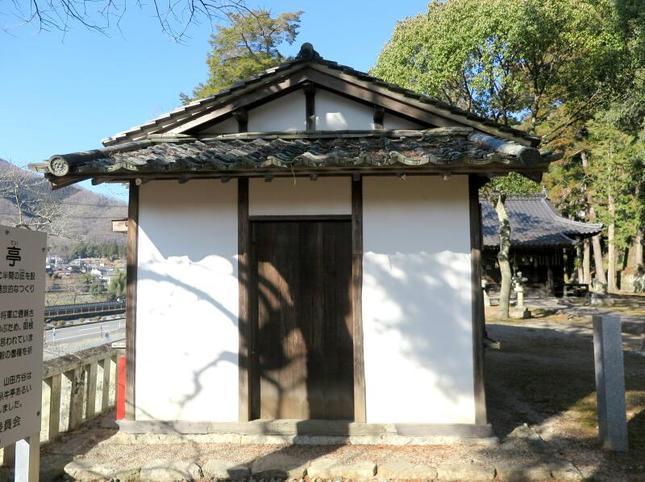

吹屋の町並み(高梁市)

標高550mの山領に、塗込造りベンガラ格子の堂々たる町屋が建ち並んでいるのは、江戸時代末期から明治にかけて、中国地方第一の鉱山町に加えて江戸時代からベンガラという特産品の生産がかさなり、当時の鉱工業地として大いに繁盛した面影です。

幕末から明治時代にかけて吹屋はむしろ「ベンガラの町」として全国に知られていました。しかも、吹屋街道が拠点として、銅や中国山地で生産される砂鉄、薪、炭、雑穀を集散する問屋も多く、備中北部から荷馬の行列が吹屋に続き、旅籠や飲食店の立ち並ぶ山間の市場として吹屋の繁盛を保っていました。

これらの銅や鉄、ベンガラは吹屋から更に荷馬に負わされて成羽へ運ばれ、それから高瀬舟で玉島港に集められ、玉島港から上方や西国へ輸送されました。江戸時代から成羽や玉島の繁栄は吹屋の鉱工業に負うところが大きかったと言われています。