赤枝佳代子 写経展~ひとすじに~

地域交流センター アルネ・津山4Fで2019年3月28日(木) 〜 2019年4月1日(月) まで「赤枝佳代子 写経展~ひとすじに~」が開催されています。赤枝さんは嘗て「写経には、それぞれの人の祈りや願い、思いが込められ書かれていると思います。般若心経とは、死者にたむける言葉ではなく、人間の生き方であり行き方ではないかと思えた時、力強く そして 美しく飾ってみたくなり、挑戦しました。」と語っておられます。

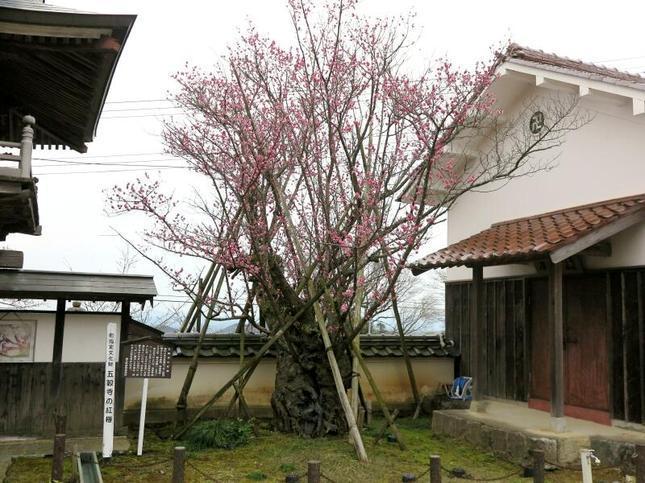

もうすぐ春がきます。

「また来む春と誰か言ふ。」きっと陽気な春が両手をふり廻してもどってくるのに、人はなぜか落ちこんでしまうことがあります。

佳代子さんのほとけさまのお顔は薄目をあけて弱気になった人を励ましてくれます。「もうちょっとだけがんばってみよう」って。

楽しい、元気を頂ける展覧会です。 やまだみなこ