志見山 岩尾寺(加茂郷88ヶ所霊場第57番札所)

志見山 岩尾寺(加茂郷88ヶ所霊場第57番札所)は、津山市吉見地内にある医王山登山口脇にあります。真言宗大覚寺派のお寺で、本尊は薬師如来です。(2011年5月8日撮影)

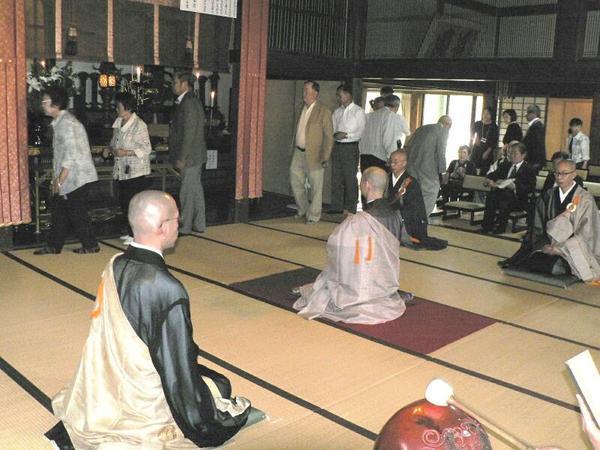

2012年11月3日、志見山 岩尾寺で御開帳がありました。

志見山 岩尾寺(加茂郷88ヶ所霊場第57番札所)は、津山市吉見地内にある医王山登山口脇にあります。真言宗大覚寺派のお寺で、本尊は薬師如来です。(2011年5月8日撮影)

2012年11月3日、志見山 岩尾寺で御開帳がありました。

津山市西寺町にある「極楽山 光厳寺」で、毎月28日の午前10時より、お参りの方々の諸願成就を祈る不動祈願護摩供があり、諸願成就を祈ってきました。当日午前中は御開帳し、ご本尊様のお姿を拝することができ貴重な体験をしました。

極楽山 光厳寺は、慶長19年(西暦1614年)豪商蔵合氏の発願により、院庄清眼寺に在りし秀照上人が津山の現在地に移り開基されたお寺です。蔵合氏の一建立による本堂は築城当時のものといわれています。ご本尊様は五尺有余の木造不動明王で温和なお顔立ちにて非常に古い時代に作られたものです。また、極楽山光厳寺は、高野山真言宗美作八十八ケ所霊場の80番霊場でもあます。

「2024城西花まつり巡り」に伺った時ご住職にお誘いいただき、体験をさせていただきました。

岡山県久米郡美咲町にある高野山真言宗凖別格本山二上山蓮華院両山寺で、33年に一度の御本尊開扉法会、七十七世住職晋山式、伽藍整備事業記念式典が2022年4月30日と5月1日の2日間開催されました。稚児行列が華を添えての練供養、久米郡美咲町一宮神社の獅子練(県指定重文)や大道芸人チャーリーさんのイベントも開催され、賑やかな祭典でした。

また、5月1日~5月29日まで、ご本尊ご開帳は自由参拝でした。(文:写真:金田稔久さん)

2020年10月11日、津山市西寺町にある、高野山真言宗 高室山浄光院愛染寺に於いて、33年ぶりの御開帳が行われました。ご本尊は、千手千眼観世音菩薩(木造で高さ約1m)江戸初期の制作だそうです。本堂では厳かに大法要が行われました。

千手千眼観世音菩薩の御手より五色の紐が境内の大塔婆に導かれるとのことで参列させていただき、五色の紐を通じてお祈りさせていただきました。

今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止が叫ばれている中なので、三密を避けながら静かに行われました。(写真の一部は、井上さんと中山さんにご提供いただきました。)

作東誌(文化十二年 西暦一八一五年)によれば、文殊堂は、小中原村成興寺持で松渓庵と称し、文殊菩薩木像を安置するとある。ここにはかつて獅子吼山法音寺(安政四年 西暦一八五七年初屋文書によれば法苑寺とも、文久四年 西暦一八六四年新調の振亀箱には法音寺と記されている)という京都の天龍寺の末寺の禅寺があったが、創建された時期などつまびらかではない。現在の堂宇は、明治時代に火災に遭遇し再建されたものである。往時は御開帳を、旧正月二十五日に大般若経の転読の奉修が行われていたが最近では毎年三月第一日曜日に甘酒供養を、夏七月二十五日には大念珠まわし供養が行われ、知恵の文殊と崇拝されている。堂裏の墓地の一角には、岡山県指定重要文化財(昭和三十四年三月指定)があり、室町初期から南北朝期の様式をとどめる、石造無縫塔と石造宝篋印塔の二基がある。石造無縫塔は京都の天龍寺の開祖の夢窓国師のもの、石造宝篋印塔は松渓庵開山の宝山大和尚のものであると、宝暦十二年六月(西暦一七六二年)に本山天龍寺から来山し古記録と照合認定したという自然石の碑が塔前に建っている。松渓庵をつつむ自然のたたずまいの中に、時の流れの今昔をしのんでいただきたいものである。

塔中部落・加茂町観光協会

平成三年三月吉日

坪井宿(別名「麦飯町」とも呼ぶ)

坪井の町は、津山から西へ3里(12㎞)北は国道181号線、南は七森川に挟まれた静かな町で、今も昔をしのぶ家並みが残っています。

◎坪井宿場の成り立ち

中世から戦乱により、天正7年(1579)河本城(構の城)が落城、続いて岩屋城も天正18年(1590)野火により廃城となり多くの武将・家臣団の帰農が始まり付近に居を構えた。これが集落の始まりではないかと言われている。集落は、久米川沿いの山根市場、後坪井、薬師堂一帯に作られたという。(故安藤貞郎氏が成人大学で受講記録より)

また、元亀元年(1570)・承応3年(1654)・延宝元年(1673)・延宝8年(1680)・元禄15年(1702)・放映4年(1707)と美作地方に、暴風雨・大洪水が6回あったと記録されており、久米川も大洪水となり、山根市場、後坪井、薬師堂一帯が流失、その後住民は現在の坪井に移住したと伝えられている。

2019年3月16日に清瀧寺のツバキが可憐に咲いているので、撮らせていただきました。

東寺真言宗 清瀧寺は弘仁十二年(821年)人皇五十二代嵯峨天皇の勅旨により弘法大師が開基されたものと伝えられています。

現建物は寛文九年(1669年)時の城主森忠政侯の寄進により再建。本尊は二十七面千手千眼観世音菩薩。作者は行基菩薩と伝えられ、脇仏の持国、増長の二天は弘法大師の寄作。

2017年4月8日・9日、東寺真言宗別格本山 墨池山清瀧寺(津山市河面)本尊「二十七面千手先眼観世音菩薩」33年ぶりの御開帳、並びに開創1200年記念法開会が盛大に執り行われました。当日はあいにくの曇り空でしたが、僧侶の皆さん、檀家の皆さん、多くの稚児さん達も近くの公会堂から本堂までを練り歩きました。また、記念法開の後、午後からは大柴燈護摩法会(火渡り行)がありました。9:00~16:00まで本尊様開扉がなされ、多くの参列者が参拝しました。

2015年7月1日~7月7日(午前10時~午後4時まで)小田中の本源寺において特別拝観がありました。

また、7月7日は午前10時より本源寺本堂で津山藩主 森忠政公 毎歳忌法要があり、初公開として森忠政公の守り本尊、千手観音像(高さ五寸五分)を、法要の間のみ特別に御開帳されました。(2013年380年忌法要の様子)

瀧神社沿革(取材2014.7.27)

一、由緒

今から約千三百年前の白凰年間 藤原鎌足の孫 武智麿呂が中国地方平定のため御神託を受け紀州熊野権現を勧請し社殿を建てたと伝えられ 爾来北野村東西と近藤村の氏神として崇められてきた

近世美作の国津山城の鬼門の守護神として森公の信仰厚く鳥居や石の宝殿が寄進されている

明治の末頃までは「お瀧参り」とよばれ 作州全域から多くの参拝者があり 旧八月十五日の例祭には 日本原から続く松並木の参道は人の列でにぎわい 売店 見世物が並んだ

大正十二年郷社の格が与えられ また三十三年毎の御開帳祭は今に伝えられている