蕎麦尾山 光明院 金剛頂寺(鏡野町)

当山は、大宝三年(703)の開山と伝えられています。開基は不詳ですが、一説に鑑真和尚の説があります。

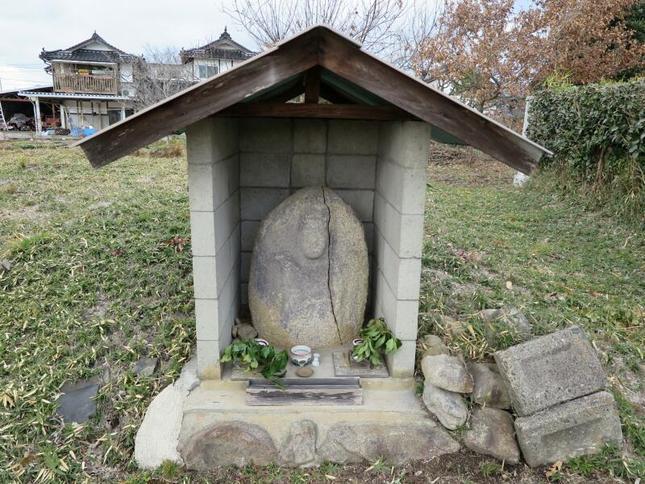

弘法大師が美作路を巡錫の道すがら、蕎麦尾山に立ち寄られ、しばらく足を留め修業をされましたが、その折、近くの岩の塊を祈念し、手に持てる五鈷で岩角を打つと、忽ち澄み切った水がほとばしり出ました。大師は傍らに八大龍王及び弥勒菩薩を祀り、この霊水を本尊に供えられました。以来この霊水は、弘法大師の閼伽池として後世に伝えられ、今も霊水の枯れることなく現存しています。

平安、鎌倉時代には特に栄え山上には伽藍がそびえ、参道の途中には小堂が建立され、高野山になぞられてこの堂を女人堂といい、当時女性はこの堂までしかお参りできませんでした。

慶長十一年(1606)、当時の住職快秀が、ある夜の夢に、「この寺には以前銘鐘があったが、地中に埋められている。早く掘出しなさい。鐘のある場所は浴室の側の芭蕉の根元だ。」と告げて消え去りました。夢から覚めた住職は早速芭蕉の根元を掘ると、五尺余りの見事な梵鐘が出てきました。その銘には「美作国蕎麦尾山光明院 法界衆生平等利益之為也 嘉元四年(1306)丙午年正月二十八日」と刻まれていました。嘉元四年は鎌倉末期であります。

戦前地元に良い音色を響かせ親しまれていた銘鐘も、戦時中に供出させられ、今はありません。