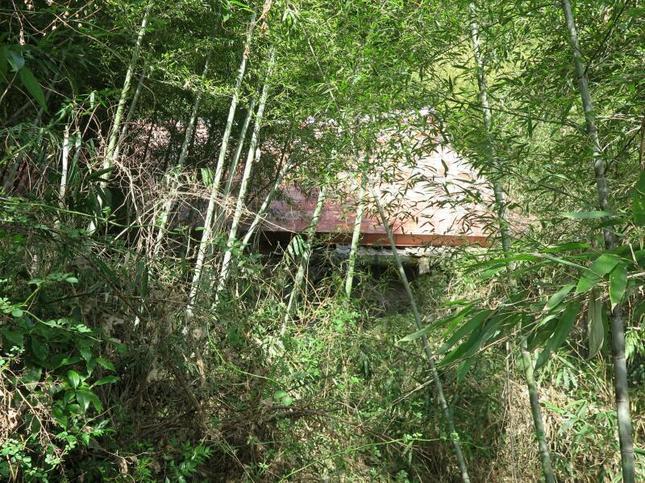

美作の大庄屋めぐり「土居家」(東田辺)

土居家 土居藤七 西北条郡田辺村 森藩~松平藩

大庄屋まで

田辺村土居家は、田邑土居家の分家である。田邑村七郎右衛門の三男伊右衛門が、寛文12年(1672)に田邑村に居住したまま田辺触の大庄屋に任命され、田辺触として、6か村石高2489石を所管した。伊右衛門は天和元年(1681)田辺村に移住し、同3年伊右衛門の死去により、河辺村土居家にいた弟の七衛門が名を藤七に改め、2代目となり大庄屋を継いだ。

大庄屋として

藤七は、元禄11年(1698)、美作国に10万石で入封する松平家に大庄屋及び領民を代表して香山太郎兵衛とともに江戸まで祝賀の挨拶を行っている。藤七は、東一宮中島氏とともに第一次長州戦争に従軍した。『美作の大庄屋、大年寄記』屋号を中屋という。