文化財めぐり(小田中 法源山 宗永寺)

2015年12月6日(日)津山郷土博物館友の会 第107回 文化財めぐり「森長継の生母 渓花院ゆかりの史跡探訪」があり、宗永寺(本堂内・森家墓所)を拝見してきました。

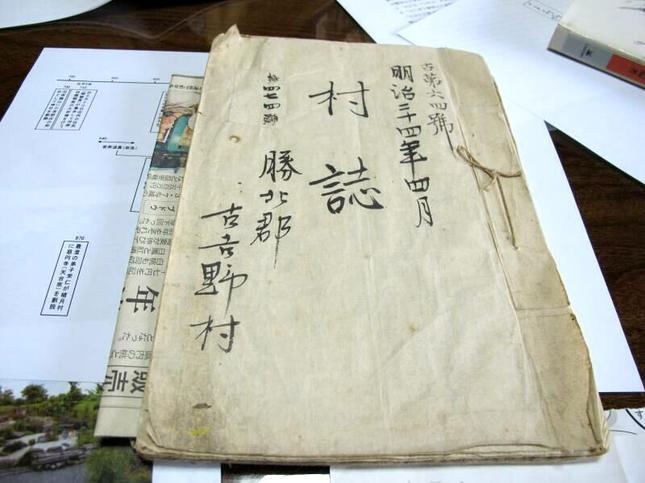

宗永寺の由緒:山号は法源山、臨済宗東海派。長継が生母・渓花院の供養のため創建。家臣の市村重政・各務元正を奉行として堂宇を建立させ、明暦2年(1656)落成。方丈・書院・庫裏・廊下・中門・外門など、いずれも美麗を極めたという。渓花院の住持・正伝を開祖とし、渓花院の法名にちなんで宗永寺と命名、寺領として150石を寄進。森家の改易後は徐々に衰退し、天保年間に火災に遭うなどして、伽羅は昔の規模をとどめていないが、幕末に田中諦堂が住職となり、堂宇の修繕に努めた。明治17年(1884)の時点で境内は東西19間(約34m)・南北49間(約88m)あり、現状よりも北に大きく広がっていた。現在の本堂はかつて観音堂で、33体の観音像のほか、渓花院をはじめとする森家一門の位牌を安置する。(矢吹正則『津山誌』ほか参照)(文:津山郷土博物館友の会 第107回 文化財めぐりより)