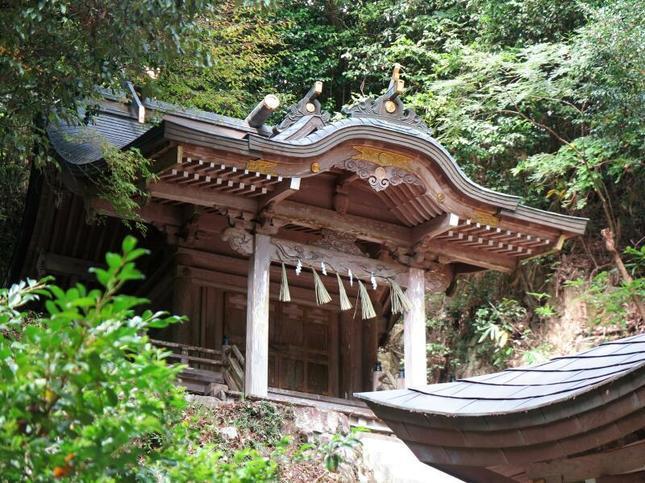

金刀比羅宮の秋祭り(加茂町)

2021年10月10日は加茂の金刀比羅宮の秋祭りの日ですが、今年も昨年に続き新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、神事のみ行われたようです。

日詰山には、寛文年中、四国金刀比羅宮の分霊を奉還し安置す。明治42年、宇野原口、楢井行重、百々、中原成安、才ノ谷社を合祀し安置す。大三輪大明神、惣道天明神、大山祇社、大月大明神、日野目大明神、末社には19の命を祭り奉還す。

相殿に大物主命、速玉之男命、伊弉冉命。

・神を祭祀せば=悪い病いのたたりなくなると言う。

・神を祭祀せば=農耕、養蚕、織物を治め一番大切な祖神がある。

・神を祭祀せば=心おちつき事に当たりなしとげらるるという。末社、荒神社は安産の神、稲荷神社に商法の繁昌、木山神社山の神、末社多くの神々を安置す。広く県外からも参拝し祈願者も多い。

金刀比羅神社(案内板より)加茂の金刀比羅宮(2011.6.25取材)、昭和52年4月氏子等によって再建