2015年 さら山時代祭が行われました。

2015年11月8日(日)午前9時~午後3時30分まで

第18回 歩いて、みんちゃい さら山「さら山時代祭」で秋の里山をウォーキング!がありました。

残念ながら、雨のため巡行は中止となり、佐良山小学校体育館での催しとなりました。また体育館周辺では屋台や青空市場、バザーなどがあり、雨にもめげず来られた大勢のお客さんで賑わっていました。

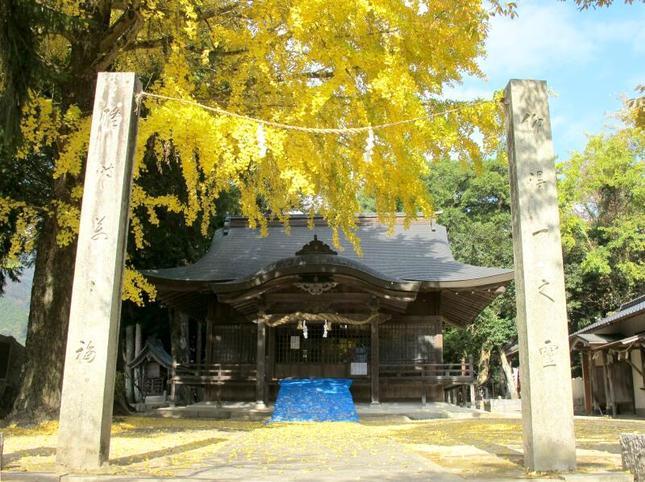

また、今年は西の島町観光協会から松浦会長も来られて、交流がスタートし、来年は津山から西の島へ出かけるそうです。会長は2年に一度行われるの帝祭(黒木御所黒木神社境内で、後醍醐天皇をテーマとした祭り)実行委員長も兼ねておられます。