男山・女山と森家にまつわるはなし

男山(おんやま)・女山(めんやま)にまつわるはなし

香南地区の沢田のあたりから西を見ると、大野小学校の向こうに昔話の絵本に出てくるような、三角形の二つの山が目に入ります。北側の高い方を「男山(おんやま)」、南側の低い方を「女山(めんやま)」と呼び、二つを合わせて「男女山(おとめやま)」とも言われています。

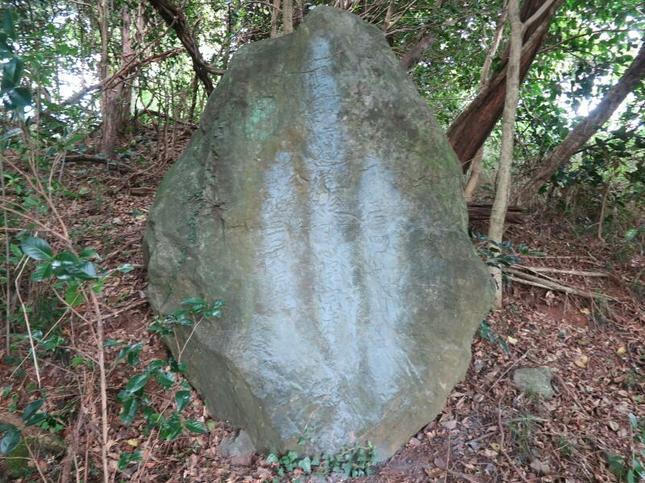

この男女山は、約100万~200万年前、火山活動が行われていた頃、地中深くを通っていたマグマの通路からマグマが地上に噴出し、それが固まって残ったもので、女山の頂上付近では、このマグマが固まって石垣のように六角形にひび割れた「女山の玄武岩」(町指定天然記念物)を見ることができます。

男山・女山は、その特徴的な形からか、古くから霊験あらたかな山として神聖視されてきました。円宗寺にある吉祥寺も、江戸時代以前は男山の東麓にあったといわれますし、元禄4年(1691)刊行の『作陽誌』にも、男山・女山それぞれの山腹には権現社が祀られており、不思議な現象が多くあったと書かれています。その一つとして、寛永11年(1634)7月7日、津山藩初代藩主・森忠政が京都で急死した日の夜、男山・女山が突然、山が崩れるのではないかと思うほど大きく振動したといいます。

しかし、よく見ると何の変わりもなかったのですが、しばらくすると京都から訃報が届き、この現象が森忠政の死去を暗示するものであったのだと言われたようです。そして延宝2年(1674)2月に、津山藩二代藩主・森長継の長子・忠継が、38歳の若さで亡くなった時にも同じ現象が起こったと記されています。