令和7年度 津山芸術Festa ~弾けろ~

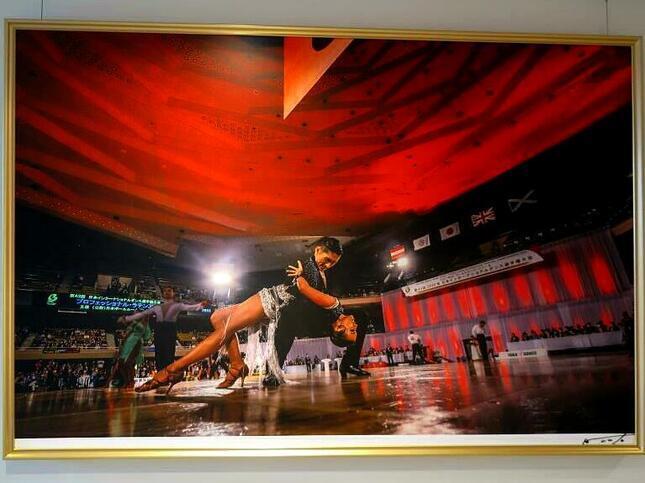

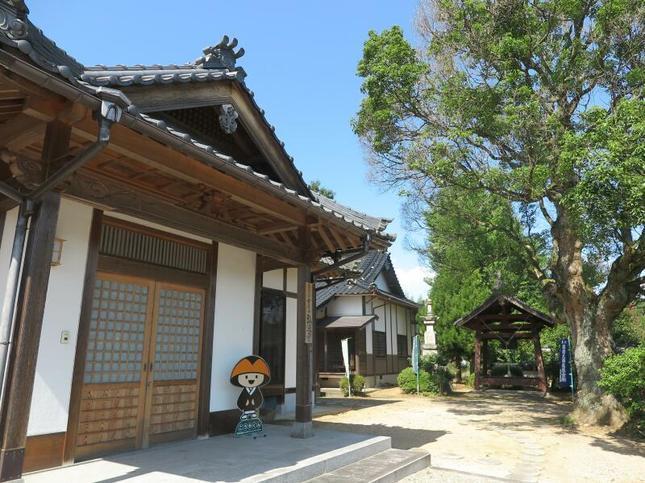

2025年5月24日(土)・25日(日)の両日津山市文化協会による文化祭「津山芸術Festa弾けろ」が、山下の津山文化センターで開かれました。

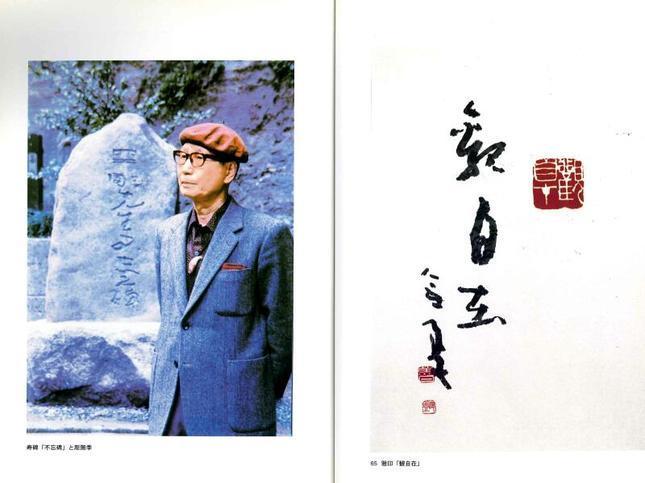

24日の展示では、参加14団体、美術(愛染寺仏画教室、芸文部、津山ミューズクラブ、べる・ふぉんて八木泉教室、遊之会、楽アート倶楽部)、華道(一般財団法人 小原流津山支部、嵯峨御流華道鶴山司所、津山司所、美作司所)、文芸(津山工芸愛好会、津山番傘川柳会、花友禅の会、津山子ども広場)の作品が展示されました。また、25日のステージでは津山市民コール「アンダンテ」の歌声を皮切りに各ステージがあり、大勢の人が楽しんでいました。