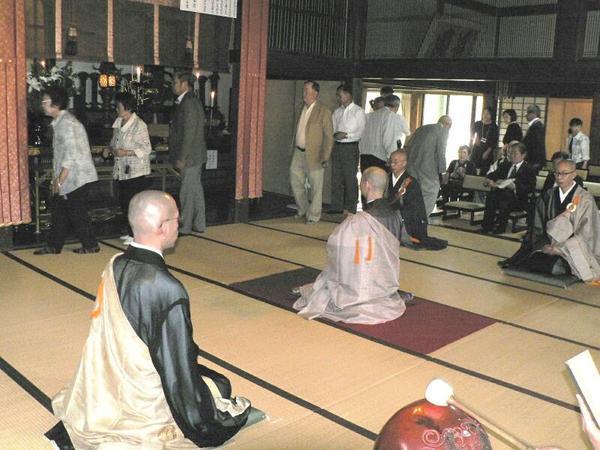

間山高福寺の由来(勝央町)

間山(はしたやま)高福寺の由来

開基は推古天皇の頃(592~628年)で聖徳太子によって、用明天皇紗勅願所として創建したと言われる。

天平9年(737年)僧行基は当地を訪れ「上見てもまた下見ても天の川 中にそば立つはした山かな」と詠じてその景勝を称し、その後勅命を受けて、七間四面の金堂、五間四面の堂宇を建立して仏像を奉納するなどした。淳和天皇(820年代)の一時期この寺院内で国府の政務が行われるなどして繁栄を見たが、歳月を経て老朽化、衰微をたどりつつあった一条天皇の頃(986年~1011年)書写山の性空上人によって再興がはかられた。新たに山王七社を勧請、弁財天を祀り、数十のおよぶ僧院などを造り、東西に浴室を設け、山門を造営して金剛力士像を安置した。以前をしのぐ繁栄をもたらした。承久の(1221年)で後鳥羽上皇が隠岐島に配流の途次、本寺に参詣された。

天正年間(1570年代)、三星城合戦の余波を受けて、大半が消失してしまった。(これについては、自然発火による火災説がある。)(2013年12月23日撮影)