出雲街道を歩こう会「江見~ノースヴィレッジ」【2】

2021年10月24日(日)特別企画第3弾 つながる「出雲街道(Ⅱ)を歩こう会「ふるさと再発見 美作国歴史遺産の古道」(区間 美作市・江見~勝央町・ノースヴィレッジ9.3Km)【2】

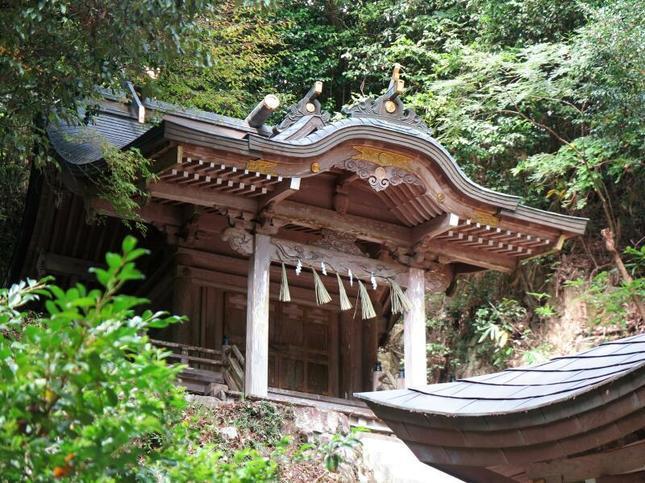

郷土記念物 笠懸の森

元弘2年(1332)後醍醐天皇が隠岐に流される途中お休みになられ、武士の笠懸の技をご覧になった故事から名づけられたこの森は、現在では11本の木々に覆われ荒神様を祀る鎮守の森となっています。中には、天保年間の荒神さまの石灯籠や文久年間の墓、また、その他現在に至る記念碑など様々な石造物が笠懸の森の中に混在し、現在でも信仰の対象として祀られています。

また、樹齢300年のムクノキの巨木をはじめ、エノキの巨樹が繁茂しており歴史の古さを物語っています。(文:現地看板より)