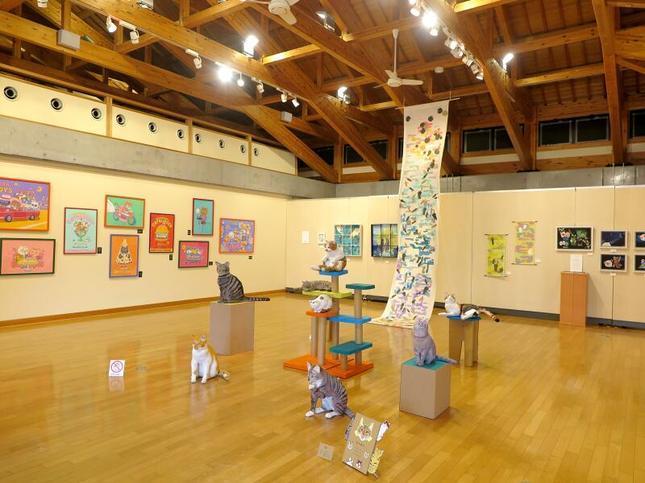

猫と恋する作家展(勝央)

2024年6月16~30日まで「猫に恋する作家展」が、勝央美術文学館内の町民ギャリーで開催されています。美術館内では、愛猫家4人(岡田直子、ヨシノドードー、真夜中のキャットボーイズ、chick tack Waltz)の皆さんが、身近なネコたちをモチーフにした作品がとても微笑ましく、愛らしく描かれており思わず笑顔になります。立体で造られた猫はふてぶてしくリアル、カップルでジュースを飲むイラストの猫、また、猫の動作をすごろくで表現した作品、シルクスクリーンでの猫、工夫を凝らした飾り付け等などほっこりした展覧会でした。(2024年6月20日撮影)