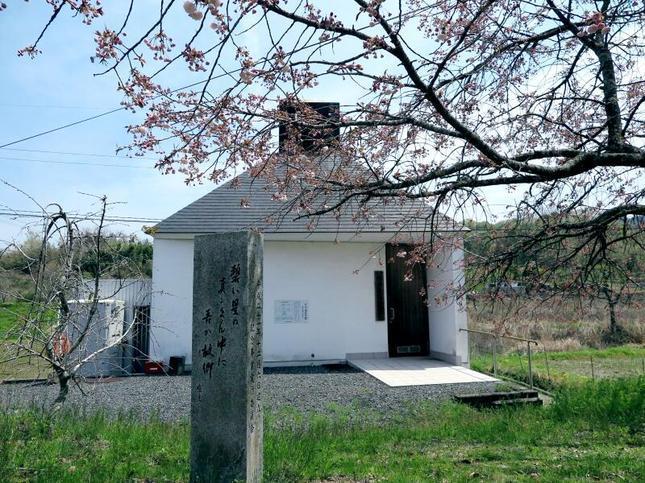

JR西日本 誕生寺駅(津山線)

誕生寺駅は、岡山県久米郡久米南町里方にある、西日本旅客鉄道(JR西日本)津山線の駅である。

1898年(明治31年)12月21日 - 中国鉄道本線(現在の津山線)開業時に設置される。

1944年(昭和19年)6月1日 - 中国鉄道の鉄道部門が国有化され、国鉄津山線の駅となる。

1971年(昭和46年)11月15日 - 無人化。

1987年(昭和62年)4月1日 - 国鉄分割民営化により西日本旅客鉄道の駅となる。

津山方面に向かって右側に単式ホーム1面1線を持つ地上駅(停留所)。写真にもあるように、かつては相対式2面2線のホームであったが、交換設備は撤去されている。棒線駅のため、津山方面行きと岡山方面行きの双方が同一ホームより発車する。(文:『Wikipedia』より)(2017年9月15日撮影)