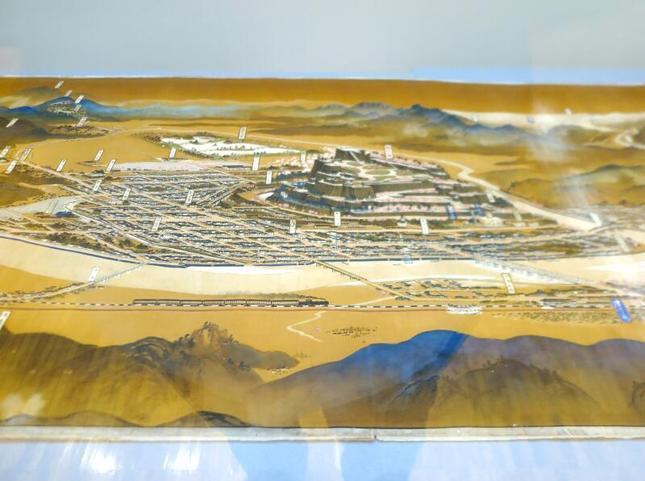

ミニ企画展 「彫無季ー彫書とその世界ー」

津山郷土博物館 ミニ企画展 「彫無季ー彫書とその世界ー」令和5年8月5日(土)~9月18日(月)

津山市出身の彫無季(本名河野省三)は、独学で中国の拓本などから書を学び書と彫刻とが一体となった「彫書」という独特な芸術を創造しました。後進の指導をしながら多くの作品を残され、本市に百点もの作品を寄贈されています。これまでに本館においても展覧会においてご紹介しておりますが、彼が残した彫書や書などの素晴らしさを再認識していただいて、古典的でなおかつ前衛的な彫書の世界をご堪能していただければ幸いです。(文:津山郷土博物館)(2023年8月20日撮影)