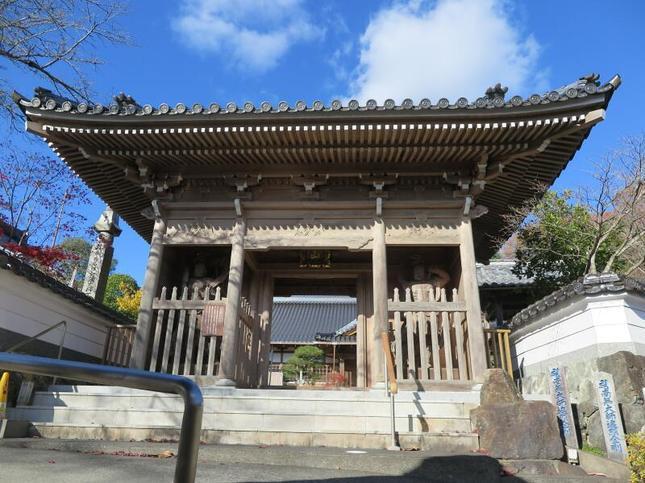

清瀧山 善性院 榮徳寺(美作市)

第四番 清瀧山 善性院 榮徳寺

当山は、天平年間の八世紀半ば、行基菩薩による開山です。

行基は、元境内近くにある清流に心を引かれ、瀧の側に草庵を結びました。行基草庵の仏堂と弘法大師創建と合わせて、清瀧山榮徳寺と号されました。その後、火災により二回境内を変更しました。

また、境内に隣接する清瀧に沿って険しい七曲りを登ると奥の院観音堂がありました。十一面観音菩薩は行基の作と伝えられていますが、昭和五十八年に、その観音堂も現本堂山側に移転されました。(文:『高野山真言宗美作霊場めぐり』より)(2021年9月19日撮影)