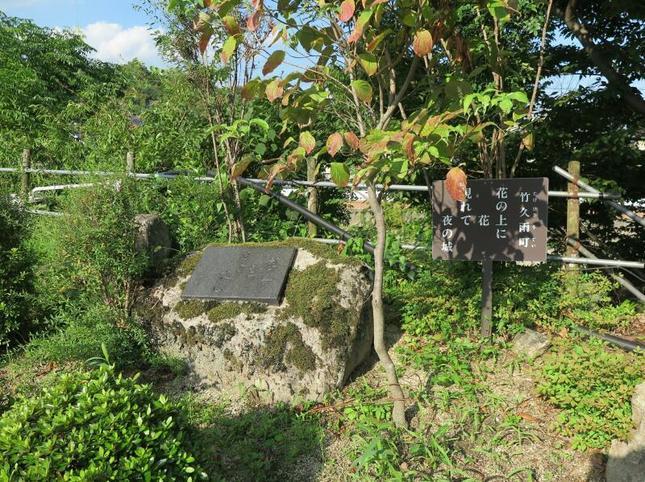

美作東部―大庄屋巡り「甲田猪右衛門僖行」(近長村)

近長村は勝北郡に属し、北西を加茂川が流れる。慶長九年の検地帳では近永村とあり、検地高は三百二十五石余、元禄十年の美作国郡村高辻帳では三百六十五石余とある。現在の津山市近長である。森藩廃絶後、元禄十一年には幕府領となり、延享四年(1747)以後常陸国土浦藩領となる。ここには高札場・米蔵・牢屋が各一ヵ所あったと云う(東作誌)。土浦藩は美作の内吉野郡・勝北郡一万九千八十石余を領し、初めは吉野郡下町村に代官所があったが、寛政四年から当村にこれを移している。