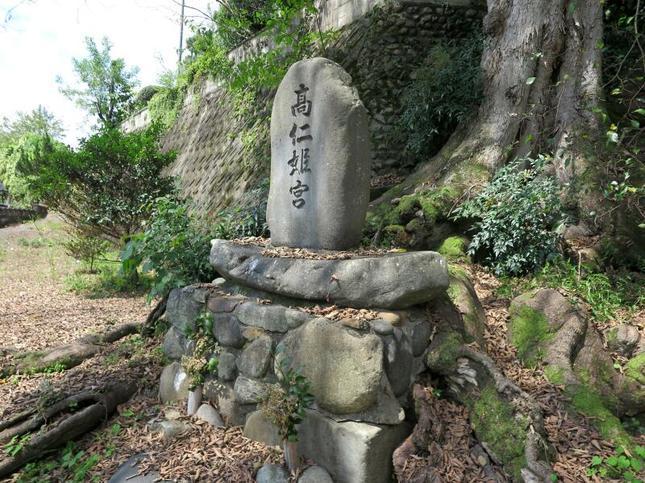

御代官 池田仙九郎・重田又兵衛様塚

幕府の出先である代官が苛歛誅求(かれんちゅうきゅう)を行なったり、凶作や飢饉に際して救助の手段をとらなかったりの場合が多くあった為か、代官とは冷酷無比と印象づけられている。しかし多くの役人の中には温情をもって政治にあたった者もまた多く、前に述べた早川八郎左衛門のように名代官と慕われているものもある。

町内にも滝本及び宮内に代官塚が建てられている。文化12年に之を建てたと記されて、寛政末から文化の初めに勝北の地を支配していた代官を祀ったもので、善政を布いた代官の頌徳碑(しょうとくひ)と伝えられている。

碑面に 御代官 池田仙九郎 重田又兵衛様塚と刻まれている。建碑の経緯はさだかでないが、役人と百姓の温かいつながりが感ぜられる。(文:『奈義町史』)(2024-年6月14日撮影)