史跡 大谷・定古墳群(真庭市)

2021年5月12日「第1回さららバス研修 古道をたずねる」北房方面~多和山峠~の研修に参加してきました。大谷1号墳遺物見学の様子を記しておきたいと思い組んでみました。

真庭市上中津井の地では7世紀に入ってから、定東塚・定西塚・定北・大谷1号・定5号・定4号という6基の横穴式石室の方墳が次々と築かれました。これらを総称して大谷(おおや)・定(さだ)古墳群といいます。

6基の各古墳はいずれも、石垣状の列石を有する段構造の方墳であることを大きな共通点としており、技術的に一連の系譜上にあることを示しています。

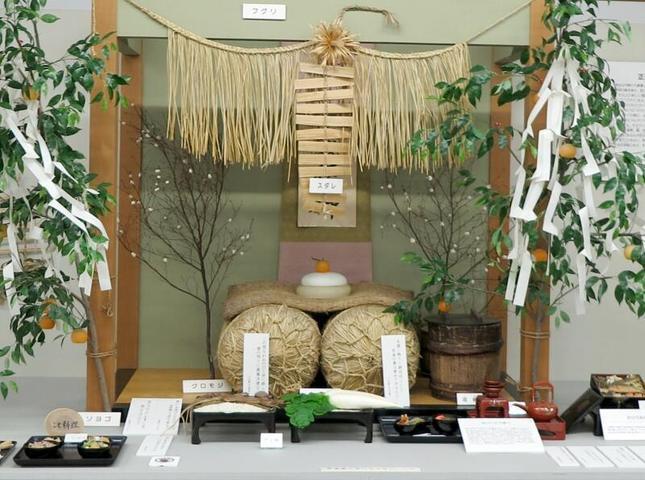

出土遺物をみても、大谷1号墳の環頭大刀や定東塚古墳の全製品に代表される豪奢な副葬品などから、大谷・定古墳群の被葬者がこの地域を治めていただけの首長にとどまらない、かなり広域に影響を持つ特殊な立場の人物であったことが十分に考えられます。

7世紀代という、この時期の古墳が特定の地域に集中し、連綿と築かれるというありかたは西日本でも大変珍しく、そのことから大谷・定古墳群は国の史跡に指定された。真庭市教育委員会(文:現地案内板より)