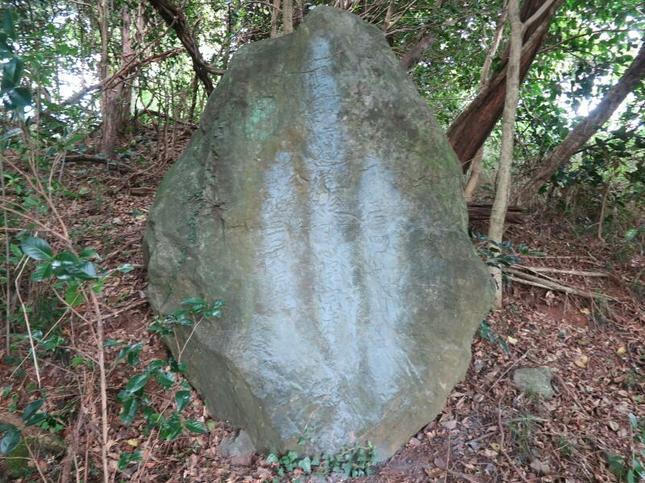

神楽尾公園でお散歩(総社)

2020年12月6日、久しぶりに神楽尾公園でお散歩してきました。

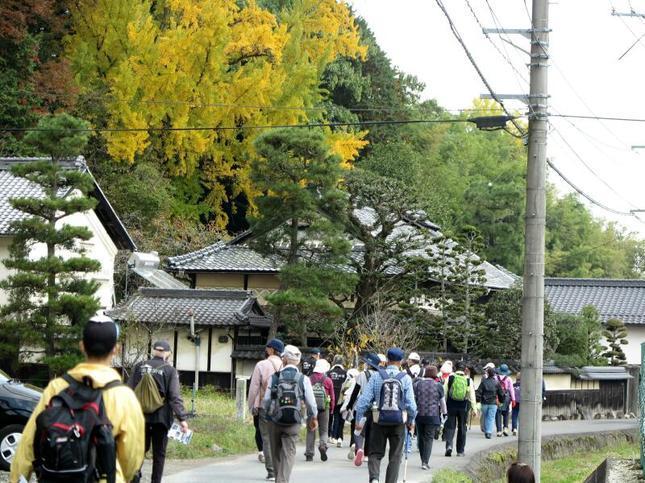

足の痛い方などがお散歩できる平坦な道で車もなく散歩できる所を探しながら来たのですが、ここのお散歩コース(神楽尾公園遊歩道)はそんなに大きな起伏もなくすんなりと歩けました。ありがたいことに椅子が2か所ほどあり、疲れたら休むこともできます。

また、紅葉はとっくに終わっているものと思っていましたが、進んでいくと綺麗に紅葉したモミジが見えて得した気分になれました。お散歩コース約1,000歩、園内散歩約1,000歩でした。