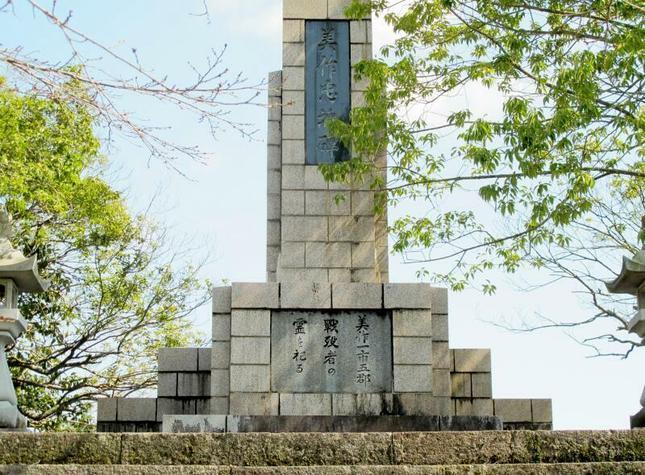

鶴山 慰霊碑(美作忠魂碑)

美作忠魂碑

美作五郡の各寺院が、よくまとまったのは地理的にも北条県の伝統があるが、実はすでに明治末年に協力の実績を築いていた。というのは津山町所在の仏教各宗協議所なるものが、本源寺に設けられていた。明治三十八年の十一月、ここで日露戦争の戦死者のため記念碑を建てようという相談ができた。当時苫田郡長をしていた小沢泰にこれをもちかけたところ、町長をしていた矢吹金一郎に相談してやれということになり、矢吹と仏教各宗代表が基礎案をつくった。これが鶴山公園にできた美作忠魂碑の出発であった。結局津山だけのものでなく、美作一円のものにしょうと、神職や有志に呼びかけ募金に着手したのである。費用三千円計画で募金運動をはじめたが難航したようだ。しかし努力が実り、四千三百余円を集めたものの、予定より費用も高くつくので、継続して募金をしつつ、第一回招魂祭を、四十年の四月二十一日にしている。この日が後年毎春の招魂祭の日となった。