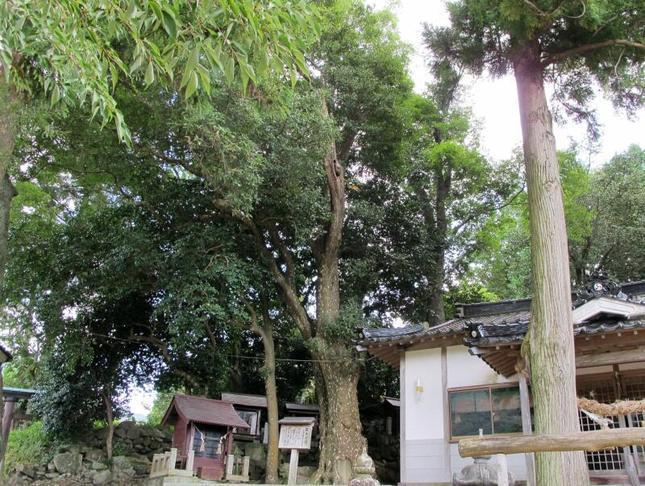

中山神社の無患子(むくろじ)の木

中山神社の宮司さんから「ムクロジ」のとても縁起の良いお話を伺いましたので取材してきました。

なんでも「ムクロジ」はドイツ語で、漢字では中国名の「無患子」と書くことから、子どもが病気をしない、という名前が縁起が良いとされています。今、ダイアモンド☆ユカイさんが歌う「ムクロジの木」が、泣ける歌と注目を集めましたが、ユカイさんは小さいときからこの木を見て育ち、現在はこの木がある公園で子育てをしていらっしゃるそうです。また、来春には中山神社のムクロジの実のお守りが出来上がるそうです。(2016年10月24日撮影)