第38回ちびっこ相撲秋場所

2018年10月7日津山陸上競技場にて「第47回つやま市民スポーツ祭」ちびっこ相撲秋場所が開催されました。相撲場では11時から第38回ちびっこ相撲秋場所が、市内のちびっこ達や父兄の応援団とともに大勢集まって執り行われました。まじかでちびっこの真剣勝負を拝見して感動し、改めて相撲は面白いなぁ~と感じました。これからも大いに盛り上がってほしいと思います。頑張れ!

2018年10月7日津山陸上競技場にて「第47回つやま市民スポーツ祭」ちびっこ相撲秋場所が開催されました。相撲場では11時から第38回ちびっこ相撲秋場所が、市内のちびっこ達や父兄の応援団とともに大勢集まって執り行われました。まじかでちびっこの真剣勝負を拝見して感動し、改めて相撲は面白いなぁ~と感じました。これからも大いに盛り上がってほしいと思います。頑張れ!

「PORT ART&DESIGN TSUYAMA」(ポート アート&デザイン津山) は、岡山県北部の山間に位置する津山市に誕生したアートギャラリーです。

大正9年(1920年)に竣工した市指定重要文化財である旧妹尾銀行林田支店の大らかな建築空間が、アートの発信拠点として生まれ変わりました。銀行、その後は洋学資料館としても使われたこの施設は、赤レンガタイルが敷かれた中庭を中心として、神社仏閣を想わせる木造の本館、石造りの金庫棟、赤レンガ倉庫が立ち並ぶ構成を持ち、1世紀前の大正ロマン期の華やかな建築様式と往時の市井の面影を今に伝えています。

2018年10月7日(日)津山陸上競技場に於いて、第47回つやま市民スポーツ祭が執り行われました。少し、曇り空ではありましたが、"スポーツをみんなで楽しもう"を合言葉に今年も大勢の人が元気いっぱいリレーやテニス、ゴルフ、ターゲットバードゴルフ、すもうなどなど競技を楽しんでおられました。また、陸上競技場前南側広場では、健康コーナーや模擬店、フリーマーケットコーナーが出店して賑やかです。

津山中央公園グラウンド(山北)で2018年10月07日~2018年10月07日( 8:00〜17:00)第11回ラモスカップ IN 津山」が開催されました。ラモス瑠偉さんを迎えて、県内外の小学生と一般のチームがサッカーとフットサルで熱戦を展開。ラモスしさんは時には厳しくも暖かい眼差しで観戦されていました。参加された選手の皆さん、また関係者の皆さんお疲れ様でした。

山西に水源がなくて困った頃の話である。水田は、ほとんど天水田であった。天水田というのは、自然の雨水をためて耕作する田んぼのことである。特に寒い時の水をためて大事にしとくのである。寒水、雪どけ水は、大へん珍重せられ、夏水にくらべて水のもつ力がつよく、たんぼをまもる力がつよいといって大事にされたものであった。天水田以外は山雨川―蟹子川の流水があったがこれとて川といっても名ばかり、よその溝位のものであった。夏には水がかれて、かんがい用には余り役にたたなかった。

山西に水源がなくて困った頃の話である。水田は、ほとんど天水田であった。天水田というのは、自然の雨水をためて耕作する田んぼのことである。特に寒い時の水をためて大事にしとくのである。寒水、雪どけ水は、大へん珍重せられ、夏水にくらべて水のもつ力がつよく、たんぼをまもる力がつよいといって大事にされたものであった。天水田以外は山雨川―蟹子川の流水があったがこれとて川といっても名ばかり、よその溝位のものであった。夏には水がかれて、かんがい用には余り役にたたなかった。

私の小さい時、冬の日に母が水車へ行って米を搗いて来たのをおぼえている。夏場は川の水は朝から翌朝まで、たんぼのかんがい用水として水車をまわすわけには行かなかった。夏の日、冬ためづきした「寒搗き米」でご飯をにてたべていると「スイ」くて変な味がしたが仕方なく文句も言わずに食べたものだった。また、たんぼも天水がだいじで、あぜを特に強くして、槌でたたいてむくろ穴をふせぎ、その上に泥を塗り、藁で日おおいをして更にもう一度泥をぬり水を一滴でも流さないように工夫をこらしたものであった。この天水田を「しる田」といって、夏も冬も水があった。

2018年10月7日山下の津山観光センター内に農産物直売コーナー「お城のマルシェ」が開設されました。地元の皆さんにも親しまれる観光センターに成れるようにと開設されたこの「お城のマルシェ」は、岡山県内の生産者が出荷したお野菜や果物がずらりと並んでいました。どなたでも立ち寄って買えるリーズナブルなお値段です。私もお得な気分で沢山買って帰りました。(2018年10月8日撮影)

今年も「第23回 城西まるごと博物館フェア」が2018年10月7日に賑やかに開催されました。

宮脇町から西今町までの旧出雲街道を歩行者天国にして大正時代のにぎわいを再現しようと開かれています。恒例のクラフト作家の作品がずらりと並んで大賑わいでした。また、フラダンスやブラスバンドの演奏をはじめ沢山のイベントがありました。今年初めて聞いた生バンドの演奏も流れていてよかったです。(過去の様子です。)

「佐保姫に合ふ靴をおく花の下」 白石不舎(しらいしふしゃ)

白石不舎(大正13年9月1日~平成24年2月26日)は西東三鬼に師事。以降、俳句教室や俳句結社「綱」を主宰。句集「作州」を発表。

三鬼の句墓碑や生誕地句碑を建立したほか、「三鬼顕彰全国俳句大会」「西東三鬼賞」「曲水の宴俳句会」の開催にも精力的に取り組み、直弟子として師の顕彰に努めた。

津山市出身。本名 白石 哲。津山文化センター 平成24年9月 設置

(文:『津山市文化協会創立60周年記念誌 津山文化』より)

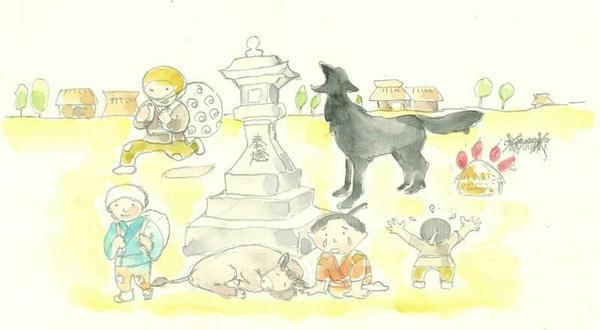

山西の入口に石の燈籠がたっている。その裏側に明治32年巳亥年8月建立と書いてある。この燈籠は明治末期から大正8年迄、毎夜村人の手によってともされたものであった。

山西の入口に石の燈籠がたっている。その裏側に明治32年巳亥年8月建立と書いてある。この燈籠は明治末期から大正8年迄、毎夜村人の手によってともされたものであった。

一方では村の道しるべでもあり、他方では神様に対する信仰心から献灯でもあった。

当時、信仰のあつかったのは、お伊勢様、金刀比羅様、小豆島、宮島とオオカミ様であった。

昔、山西から津山のお城下に出る主要道路は、西の道ー越木峠ー春長を通り、松葉峠から野介代を経て、八出の船着場に出て行く道筋が主だった。だから、今でも越木峠の向うに逆迎場(酒迎場)という所があり、小さい社(荒神様)が勧請してある。村(部落)の代表のものが宮詣(お伊勢様にまいり、宮島にまいり、小豆島を巡礼し、金刀比羅まいりをし、近くはオオカミ様に参拝する)のをここまで見送りに来て、平穏無事を祈って酒もりをしたり、又、何事もなく無事に帰って来た代表のものをよろこび迎え、その労を犒う酒もりの場でもあった。新道が山西の東-鹿の子から飯綱坂につづく様に出来たので、新道に展望のきく山西の入口に、明治の人々(明治32年)に建立した信仰と文化の標識でした。

大崎神社

由緒・沿革

森家神明帳によれば、三條天皇の時代長和4年(1015年)11月に、前年、秋季より中原郷内に疫病が流行して死するもの多く、一年余りにして尚止まらず益々甚だしく、これを美作守源道方に訴えました。

道方は当時宮内卿として美作守も兼務の折柄、宮内吏に崇神天皇5年、天下に疫病流行して止まらざるにより、翌年、和州笠縫の里に大国魂神、大物主神を勧請して三輪明神と崇めたら天下の疫病ことごとく治りました。

この例を聞き、道方同年の貢稲100束をもって長和5年5月当郷に大国魂神を勧請して西大崎明神と、大物主神を勧請して東大崎明神と崇めたところ疫病がたちまち鎮止しました。

以ってこの明神に不敬ある族は必ず疫病に懸かり、又は不幸に陥ると氏子大いに恐れまして厚く尊崇しました。