お花見スポット!津山信用金庫本店屋上でお花見。

津山信用金庫本店4階屋上(津山市山下30-15)に「お花見スポット」が出来ました。

日時:平成26年4月3日(木)・4日(金)・7日(月)※雨天の場合は中止です。

時間:9時~15時(津山信用金庫店頭営業時間内)(館内の出入口は北側玄関になります)

※お茶菓子のおもてなしもあり、至れり尽くせりでした。お問合せ:・0868-22-4121(津山信用金庫総務人事部)

津山信用金庫本店4階屋上(津山市山下30-15)に「お花見スポット」が出来ました。

日時:平成26年4月3日(木)・4日(金)・7日(月)※雨天の場合は中止です。

時間:9時~15時(津山信用金庫店頭営業時間内)(館内の出入口は北側玄関になります)

※お茶菓子のおもてなしもあり、至れり尽くせりでした。お問合せ:・0868-22-4121(津山信用金庫総務人事部)

」2014年4月1日(火)晴天。この日、津山城「鶴山公園」では津山さくらまつりのオープニングセレモニーが執り行われました。大勢のお客様、関係者の皆様でにぎわっております。さくらの花はまだ五分咲き?でもここのところの陽気で急速に満開を迎えそうな勢いです。また、園内では春休みもあってか子どもの姿が多く見え、微笑ましい限りです。

」2014年4月1日(火)晴天。この日、津山城「鶴山公園」では津山さくらまつりのオープニングセレモニーが執り行われました。大勢のお客様、関係者の皆様でにぎわっております。さくらの花はまだ五分咲き?でもここのところの陽気で急速に満開を迎えそうな勢いです。また、園内では春休みもあってか子どもの姿が多く見え、微笑ましい限りです。

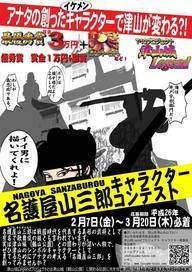

★名護屋山三郎キャラクターコンテスト 一般審査

◎4月5日(土)・6日(日)

◎津山さくらまつり会場(津山城・鶴山公園)

一次審査を通過した7点の応募作品が全て展示され、その中から来場者のみなさんの人気投票により優秀賞が選ばれます。お花見に出かけて、あなた好みのイケメンに投票しよう!!

★津山城Legend公式サイト

http://tsuyama-castle-legend.com/

▼一次審査を通過した7点の応募作品

2014年3月30日の庭の様子です。綺麗に白モクレンが咲いております。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

我が家のモクレンきれいに咲いたのですね。写真大変有難うございました。

保田扶佐子

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2014年3月17日~24日まで、とっても綺麗な立石家の梅の花を楽しみました。

毎年、梅の花が散ってから気が付き今年こそはと気にしていたら綺麗な梅の花に出会えました。この立石岐さんはくらしを良くする為には、政治を変え、人民の国会を開くしかない」と国会開設請願の署名運動をしたり、衆議院議員を三期務めた津山の人です。(前回の取材はこちら)(立石岐ゆかりの津山協会)

2014年と3月2日と3月19日梅の花を探しに丹後山へ行って来ました。ここは昔、津山藩の重臣大塚丹後守の屋敷があったことが名前の由来。宮川を挟んで津山城跡と向き合い、桜の名所としても知られています。山頂には津山測候所や、キリ スト教の墓地等があります。城東地区と丹後山は深く関わり、山頂への道は5本を数えます。上之町通りから山頂までは10分で登れます。(2010年2月の丹後山)

建立者の札はあるが、このお寺はまだ説明がない。

(2013.6.14取材)

イナバ化粧品店は2014年3月に創業60周年を迎えました。先代さんが化粧品と雑貨を売られていたのが始まりだそうです。店内には稲葉浩志さんをはじめ、全国のファンのみなさんが送ってくださったお花でいっぱいです。

三鬼の最後の弟子 白石 哲さん、俳号は白石不舎(しらいし ふしゃ)

大正13年(1924)、津山市生まれ。西東三鬼に師事。遺言により津山に西東三鬼之墓を造立す。以後俳壇と無縁も上京後三橋敏雄らと交遊、俳諧滞らず、昭和61年帰郷と共に、西東三鬼顕彰を志す。「綱」主宰。句集「作州」。西東三鬼賞委員会副委員長。

平成24年2月27日、逝去。

▲後山の伴俊美宅の西側の三叉路に「右一ノ宮 左大たい寺道」、

野村から高倉に入った揚船の四辻に「左一の宮 大たい寺」、後山の伴俊美宅の西側の三叉路に「右一ノ宮 左大たい寺道」、と刻まれた道標があり、この道が一宮街道であつたことを示している。「一宮」は美作国の一宮である中山神社で津山市一宮にあり、遠くから牛馬農耕の守護神として参詣される。「大たい寺」は「美作西国三十三カ所霊場」の第八番雲光山大帯寺で津山市勝部にある。2013年12月11日取材