好評の「旧津山扇形機関車庫と懐かしの鉄道展示室」2011年の一般公開スケジュールです。

※一般公開日以外の立ち入りはできません。

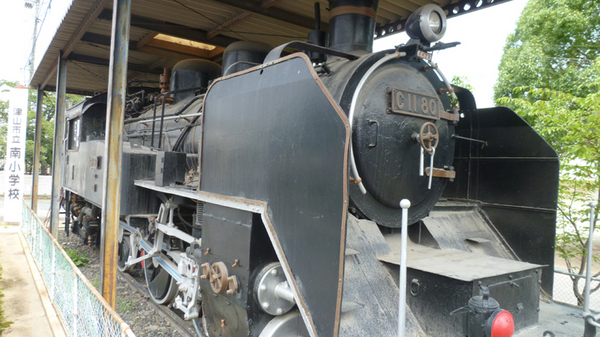

扇形機関車庫について

扇形機関車庫とはその名の通り、扇形の機関車庫のことです。 中心に転車台があり、ここで向きを変えて車庫に格納します。 機関車全盛の時代に、より多くの機関車を格納できるように、転車台と併設して建設されました。

この旧津山機関区・扇形機関車庫は1936(昭和11)年に建設された、 現存する13箇所の扇形機関車庫の中では梅小路に次ぐ全国で2番目の規模(17線)のものです。

>>スタッフによる取材記事(2008年特集:「萌えよ、因美線」)

| 募集人数 |

各日100名様(満員となり次第締め切り) |

| 料金 |

無料(要予約) |

| 集合場所 |

旧津山扇形機関車庫南側入り口(JR津山駅から徒歩10分)

>>徒歩ルートはこちらから確認できます。(Googleマップ)

※変更になりました。ご注意下さい。

※近くに駐車場はありません!かならず徒歩で。 |

| 公開時間 |

10:00~11:30 |

| お申し込み方法 |

公開日の前日まで下記電話番号へ |

| 電話番号 |

(086)225-1179 |

| お申し込み先 |

JR西日本岡山支社営業課内

「懐かしの鉄道展示室見学係」 |

| 3月 |

26日(土)・27日(日) ※3月26日(土)のみ公開時間は10:00~12:00 |

| 4月 |

9日(土)・10日(日)・23日(土)・24日(日)・29日(金祝)・30日(土) |

| 5月 |

1日(日)~5日(木祝)・7日(土)・8日(日)・21日(土)・22日(日) |

| 6月 |

11日(土)・12日(日)・25日(土)・26日(日) |

| 7月 |

9日(土)・10日(日)・23日(土)・24日(日) |

| 8月 |

13日(土)・14日(日)・27日(土)・28日(日) |

| 9月 |

10日(土)・11日(日)・17日(土)・18日(日)・19日(月祝)・23日(金祝)・24日(土)・25日(日) |

| 10月 |

8日(土)・9日(日)・10日(月祝)・22日(土)・23日(日) |

| 11月 |

5日(土)・6日(日)・26日(土)・27日(日) |