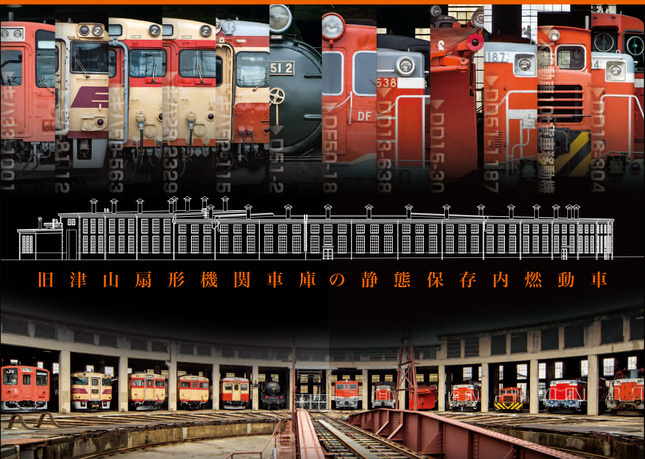

旧津山扇形機関車庫とは

旧津山扇形機関車庫

旧津山扇形機関車庫は延床面積2,527㎡、総工費は11万600円であった。機関車収容線数17は、梅小路機関車庫に次ぐ現存二番目の規模である。躯体は鉄筋コンクリート・フラットスラブ構造で、向かって右の低棟には道具置場、技工長室、修繕室、鍛治場が置かれ、高棟は第1から第4、中棟には第5から第17の機関車収容線が敷かれていた。

屋根高は低棟6,700mm、高棟8,450mm、中棟7,303mmで、第5線と第6線、第11線と第12線の間にはエキスパンションジョントがある。ジョイント部分で中棟は高棟に、高棟は低棟に乗りかかるように設計

されている。エキスパンの役割は温度によるコンクリートの伸縮や地震による揺れの違いを吸収し、巨大コンクリート建造物を崩壊から防ぐことにあると考えられる。背面が広いガラス窓で覆っているのは、黒い蒸気機関車と煤煙によって暗くなりがちな庫内に自然光を取り入れるためである。それが扇形機関車庫の特徴である。

旧津山扇形機関車庫60ft転車台転車台桁は横枕木仕様でクーパー荷重E33、全長18,280mmの60ft下路プレートガーダ「G2-1」である。転車台は扇形機関車庫が建設される6年前の1930年、電動牽引機と共に設置された。現在の二輪式転車台電動牽引機は1954(昭和29)年に福島製作所が製造したものである。