長松山 法林寺(大字宮部上)旧久米町

長松山 法林寺(大字宮部上)は、本源寺の過去帳から見ると元和元年(1615)二月五日から始まっています。

作陽誌に長松山法林寺臨済 当寺者在リ 同村ニ 妙心再住正伝ノ開基也、 本尊 釈迦 脇士 普賢 文珠、鎮守 荒神、本寺 法源山宗永寺、境内 方五十間許と記されている。

此の寺は寛文元(1661)年六月賢堂祖元和尚の開基で、開山は同年十月十六日、正伝元正老和尚によるものである。

長松山 法林寺(大字宮部上)は、本源寺の過去帳から見ると元和元年(1615)二月五日から始まっています。

作陽誌に長松山法林寺臨済 当寺者在リ 同村ニ 妙心再住正伝ノ開基也、 本尊 釈迦 脇士 普賢 文珠、鎮守 荒神、本寺 法源山宗永寺、境内 方五十間許と記されている。

此の寺は寛文元(1661)年六月賢堂祖元和尚の開基で、開山は同年十月十六日、正伝元正老和尚によるものである。

阿波といえば、岡山県北にあり、深山渓谷をはじめ落合渓谷、布滝などダイナミックで見ごたえのある観光スポットがあります。春にはコブシの花をはじめ、ウド、ワラビ、ゼンマイに葉ワサビと言った山菜もいっせいに芽吹きます。また、夏はホタルが飛びかい、秋にはきのこと紅葉。冬には朝、目覚めると一面の雪景色になるところです。そして、乳液いらずのお肌つるつるあば温泉でゆっくりとおくつろぎください。(2015年10月30日取材)

のどかな自然環境とお肌つるつるの温泉の湯が自慢の秘湯です。ジャグジーバス、ミストサウナ、フィンランドサウナ、機能回復訓練温水プール併設。

泉質:ラドン含有アルカリ性単純温泉(ラドン含有)

適応症:神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、疲労回復、健康増進など。

開場時間:11:00〜21:00(水曜休業)入場料:一般 500円・70歳以上 300円 小学生 200円(未就学児は無料)あば交流館にご宿泊の場合は入浴料は宿泊料金に含まれます。(2015年10月31日取材)

古老の口碑に曰く、当社は和銅7年6月田淵村(現塔中)青尾山の麓宮谷に鎮座し加茂郷鎮守と崇敬し加茂大宮と号す。後苫田大明神と唱へ奉る。元暦元年6 月霖雨大洪水あり為に青尾山決壊し社殿諸建造物悉く流失せしに、御霊代神幸所の字軒戸の松に掛り留り給ふ依て、此所に仮宮建斎奉る之より軒戸宮と唱へた り、此水害の為社記旧記悉皆流失し漸く衰替し御造営等も賀茂郷中より仕来るも終に塔中、小中原、桑原、小淵の4ヶ村の限りとなりたりと云云。之素より伝来 の記録なしといへども古昔より古老の口碑に伝へたり依て伝来の侭を記す。明治44年10月、桑原平野神社、小淵惣神社、小中原八幡神社を合祀す。(案内版 より)2015年11月7日取材 (前回の取材)

2015年10月10日~11月1日まで勝央美術文学館に於いて、吉川英治『宮本武蔵』掲載開始80周年記念が、~吉川英治と木村毅 二人の剣豪~「武蔵×武蔵」と題して開催されました。

『鵜図』 一点一画の加減も許さない完璧な名画である。画評に用いられる逸品とは、このような絵画を指すのであろう。

巌頭に佇立している鵜の姿勢はまことに自然、風貌はまったく凝るところがない。鵜は人にとらえられて、人のために魚を取ることを余儀なくされる。鵜は魚を取ってとらず、人は魚を取らずして掴む。奸智のうしろめたさを人は鵜に見る。しかし、鵜はただ本能のままに魚影を探るにすぎない。ひたすら無心の鵜と、分別する有心の人間とのドラマ、この絵にはつきぬ興味がある。

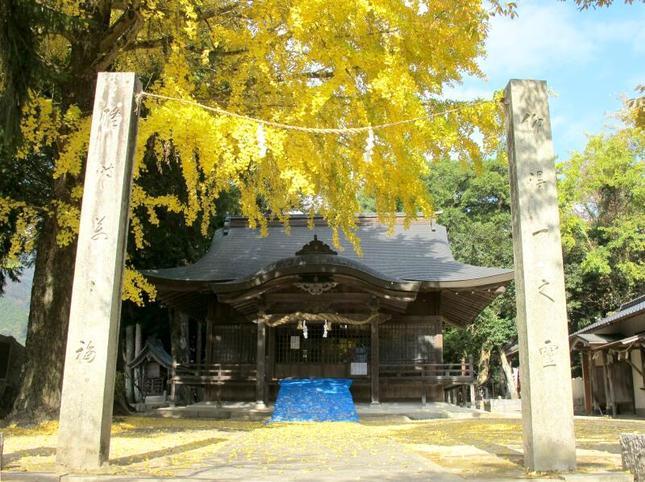

国指定天然記念物 菩提寺のイチョウ 昭和3年1月18日指定(2015年11月11日・20日取材)

このイチョウは、浄土宗の開祖法然上人(幼名:勢至丸)が、仏教の手ほどきを受けるために、この菩提寺に入山の際、麓にある「阿弥陀堂の大イチョウ」の枝を杖にし、学業成就を願い挿し根付いたと云われる名木です。平成25年に奈義町教育委員会が行った樹勢診断調査の中で、「菩提寺のイチョウ」と「阿弥陀堂のイチョウ」そして隣り合って立つ「天明のイチョウ」は同じDNAを持つことが判明しました。この事は、記の育った環境を知り、今後の樹勢維持の検証するうえで貴重な発見となりました。皆さんもこの木を見上げ、900年の歴史に想いを馳せ、奇跡の生命力を感じていただければと思います。(樹高:40m、目通り幹囲:13m、樹齢:推定900年)

2015年11月11日に行くと既に大半は散っておりました。(前回の取材)

津山市内からでもここの大銀杏は良く見えます。長法寺のイチョウ(津山市井口)推定樹齢200年。明治の詩人薄田泣菫がその名著「二十五弦」に出した長詩の一節のモデルといわれているイチョウである。薄田泣菫が明治34年10月30日、当寺近辺を逍遥、大公孫樹を見た時の作、彼25才の時なり、詩の全体は三章 百行に亘る大作なり。

河原大イチョウ(2015年10月19日・11月11日)

本樹は樹高30M、元から二幹に分岐し、すぐまた六枝に分岐している。根元の周囲9.1M、目通り周囲9.7枝張り南北22M、東西17.4Mで推定樹齢600年、県下屈指の巨木である。本樹は雄で銀杏はならない。樹形は二枝が合着したもの、或いは最初の幹が失われて、その株から新枝が再生して今日の姿に成長したものと考えられ、イチョウ本来の姿とは梢趣を異にしている。

昔から銘木として知られ、元禄2年(1689)「川原村名物」の記事にも載っている。傍らに燈籠がたっていて嘉永元年(1848)在銘であるところを見ると、この地は天神様の境内地で昔から神木として崇められていたものであろう。

ここに集落環境整備事業によりイチョウの木の周辺を地区のシンボルとして又、憩いの広場として整備し、その地にある歴史を大切にした景観づくりを図るものである。

・昭和47年6月15日 町指定天然記念物

・平成4年3月 集落環境整備事業により銀杏広場として整備

平成4年 梢に春風吹く頃

勝央町 河原地区 (文:説明板より)

2015年11月23日のイナバ化粧品店内の様子です。店内は大勢のお客様で賑わっていて、イナママは大忙しです。もうすぐ12月が来るので店内の奥にはクリスマスリースも飾られています。全国からお見えの皆様、寒くなりますので風邪ひかないようにね。

勝央美術文学館で開催中の勝央町岡出身の洋画家、下山中(しもやまみつる)さんの作品展に行って参りました。下山さんは洋画家・石田正典に師事し、教職の傍ら多くの展覧会に出品して来られたそうです。今回は、洋画・スケッチなど、初期の作品から近作まで、約60点あまりが展示されています。この日偶然ですが、下山さんとお会いすることができました。会期は11月14日(土)〜12月6日(日)です。(2015年11月19日取材)