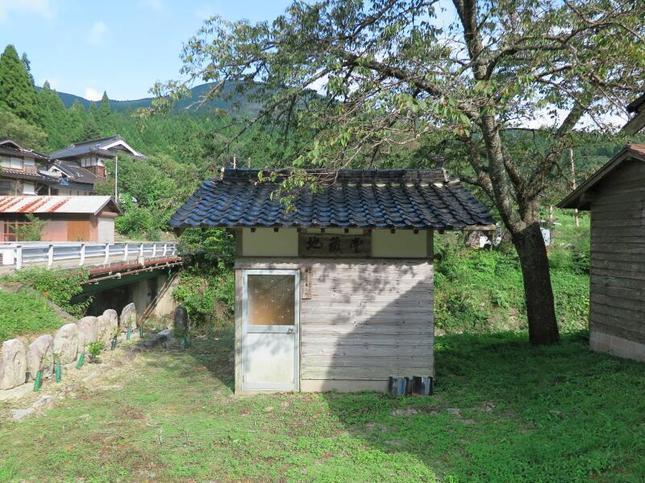

中山神社の台所 厨(クリヤ)神社

御祭神 宇氣母智命,譽田別尊,言代主神

御神徳 五穀豊穣, 料理・調理

由緒

本神社は和銅6年4月に弓削村池尻に御鎮座になり、弓削庄の二宮大明神と崇められ、弓削庄三社の一である。

延宝5年9月、領主森長成の命により現在地に遷座した。『作陽誌』によると往古中山神社の御饌神として15座30名の宮座による特殊神事があった。本神社の氏子は旧弓削庄27か村であったが、現在では上弓削・下弓削・西山寺の3か村である。

明治2年厨谷神社と称し、明治6年村社に列格して厨神社と改称。同14年郷社に列格。同44年神饌幣帛料供進神社に指定せられた。(文:岡山県神社庁HPより転載)(2023年2月8日撮影)