植月城跡(小山城)(宮山城)勝央町

植月城跡 勝田郡勝央町植月中字小山(岡山の中世城館跡)

永正九年(1512)宮山城と改名する。10㍍余りの高台のうえにあり、本丸は一三間×一三間、二の丸は一八間×一八間、北側に約一間半の築地が現存する。

菅原満佐の四男公興が宝治2年(1248)、植月、広野の地頭職となった時築城したといわれ、植月一族の本城である。城主は公興ー安嗣ー重嗣ー重佐ー重長ー重可ー可直ー佐豊ー基可ー重直ー重豊ー重政ー基佐ー能佐ー佐峻ー佐教。

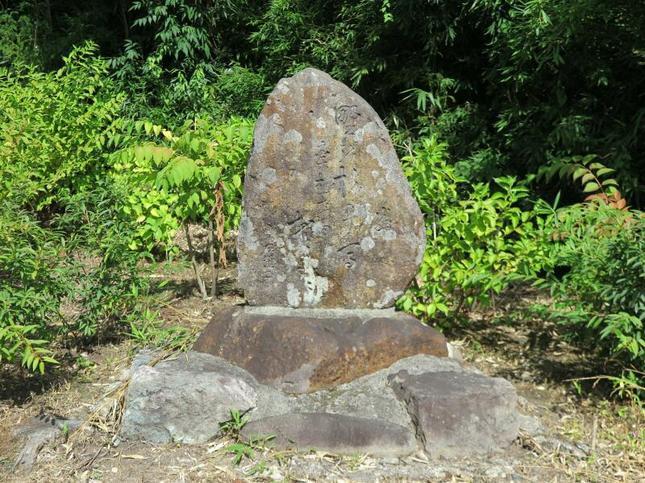

四代重佐は菅家一族とともに京都六波羅討伐に出陣戦死す。この功で大正5年正五位の追賞をうける。(城跡に記念碑が立つ)永正9年城主基佐は、日吉神社を現在地に遷座し、本城も宮山城と改名する。三星城に味方し出陣するも、城主佐教をはじめ多くの一族戦死する。城は岡豊前守が接収、城主となる。毎年4月8日、植月一族城跡に集まり、先祖供養を盛大に行っている。(文:『勝央町誌』より)(2018年8月18日撮影)