瑠璃山 本光寺(東一宮)

瑠璃山 本光寺案内

長徳(995)のころより薬師如来を安置して、神徳寺と称す。

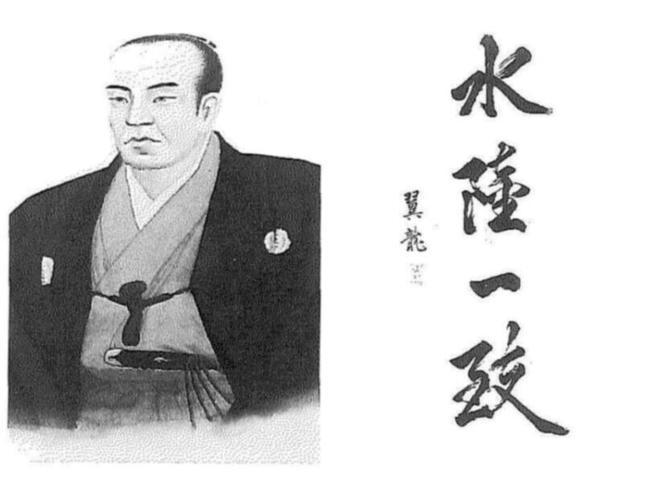

寛文(1661)のはじめ津山藩二代目森長継(ながつぐ)、黄檗(おおばく)の木庵禅師の高弟鉄堂に帰依し本光寺と改名。

東一宮中村(ちゅうむら)七十五石六升六合、西一宮湯谷(ゆだに)村七十四石九斗二升四合、計百五十石を禄高として復興、森家菩提寺となる。

元禄十年(1697)、森家改易と共に一時寺領退転となるも、森家の族、播州乃井野の城主、森對馬(もりつしま)守長俊、同備中新見の城主、関備前守長治(せきびぜんのかみながはる)、同赤穂加里屋の城主、森和泉守長直(いずみのかみながなお)等の諸候より茶湯料(ちゃとうりょう)として各高十石宛寄附あり。

且、松平家津山へ入城の後、その由緒特殊なるを以って、寺格取扱最鄭重にして年々高米寄附あり しかし明治維新に及び諸候の寄付は全く廃絶 戦後の農地改革(昭和22年)、を経て今日に至る。

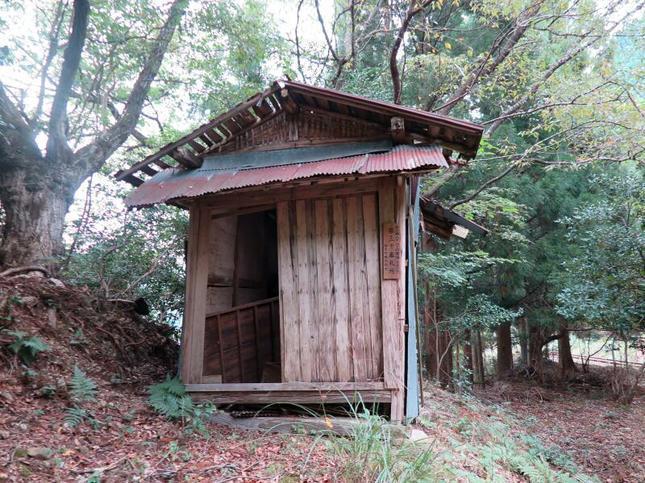

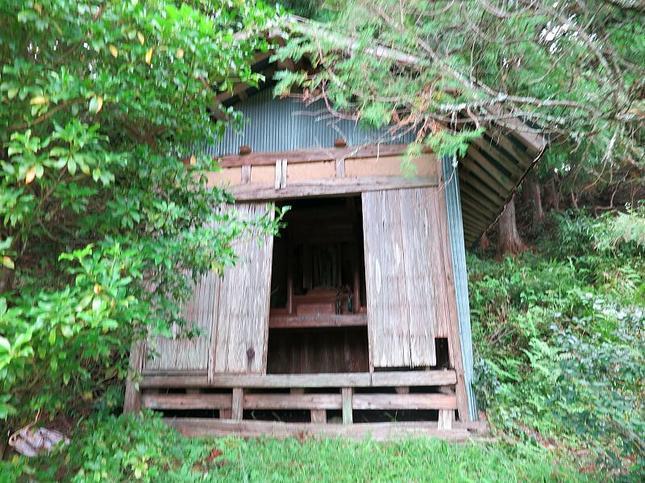

境内は天然の砦を成していて、両側の外堀「放生池(ほうじょういけ)」を通って境内に入る。門前に鉾立(ほこたて)石、土塀には銃眼もみられる。また、裏庭は自然をとり入れた「蓬莱(ほうらい)の庭」と呼ばれ造園は衆楽園と同じ長継である。