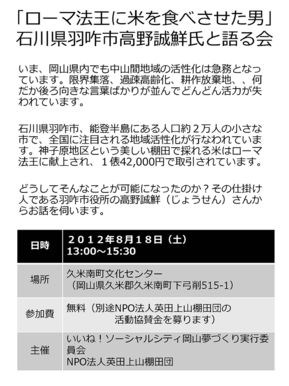

小田中の聖徳寺の「和霊祭」にお邪魔しました。

聖徳寺(岡山県津山市小田中1416)の和霊祭がありました。(2012年7月30日(月)午後5:00~)

和霊大明神の功徳と由来

当寺の鎮守、和霊大明神は厄除け の神として、また願い事は必ずかなえてくれると 言う津山地方で名高い神様で、祭神は山家清兵衛公頼公(やんべ せいべいきよ もりこう)といい、四国は 伊予の宇和 島藩の家老で、仙台藩主・伊達政宗の子、秀 宗に仕えた人。公は藩主を助け藩政上に手腕をふるい、大いに治績と名声あげま したが、その反面これを怨みに 思う者が出てきて、謀略にあい殺された。時に元 和6年夏清兵衛25歳でありました。 この時、公は死ぬ間際に、「われに救いを求め る者には、われ必ず、その願いを聞かん」と言い残して、息を引き取ったという。

その後藩主が山頼和霊神社として、公を祭神としてお祭りするにいたった。聖徳寺は この山家清兵衛公頼公を祭神とする和霊神社の分神を当寺の鎮守として祭っています。

毎年7月30日は縁日として、夜7時より和霊まつりをおこない、夏の夜に堂内で大般若転読法要また境内にて柴灯大護摩の祈願法要を行ないました。(情報提供:聖徳寺)